![]()

Por Me. Cláudio Fernandes

Um dos acontecimentos mais impactantes e importantes do Período Regencial Brasileiro, isto é, o período em que o Brasil foi governado por regentes de Dom Pedro II, que se tornaria rei, foi a chamadaGuerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Essa guerar se desenrolou ao longo de dez anos, de 1835 a 1845, e teve como cenário o sul do país, nas regiões que hoje compreendem os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A origem dos conflitos entre o poder do Estado brasileiro e a elite sulista foi uma medida alfandegária, outorgada pelo governo central, que permitia a entrada em território nacional de produtos de países vizinhos com impostos reduzidos. Esses produtos, entretanto, eram similares aos artigos produzidos pelos pecuaristas do Sul, como o charque (carne de gado seca) e o couro. A elite de pecuaristas gaúchos rebelou-se contra a medida, que, segundo os representantes do governo central, visava à competitividade entre os artigos, já que os paulistas (principais consumidores desse tipo de produto) reclamavam do alto preço cobrado pelos sulistas.

A isso se juntava o fato de que, na ausência de um rei (D. Pedro I havia abdicado do trono em favor de seu filho), as lideranças gaúchas passaram a endossar posições separatistas de caráter republicano. As insatisfações com a política econômica avolumaram-se para insatisfações com o próprio sistema político.

Os conflitos tiveram seu início em 1835, sob a liderança do militar e estancieiro Bento Gonçalves, um dos principais líderes sulistas. Aos líderes da elite juntaram-se os trabalhadores pobres, chamados de “farrapos”. Daí advém a expressão “farroupilha” ou “Guerra dos Farrapos”. É importante destacar o caráter de liderança que Bento Gonçalves possuía entre os sulistas e o modo como fazia para inflamar os cidadãos à luta por meio de manifestos, como ressaltou a pesquisadora Laura de Leão Dornelles:

É importante levar em consideração que Bento fala em nome de todos os riograndenses, mas o fato é que a Província estaria dividida entre os que eram a favor e aqueles que eram contra a governança imperial. Devido a essa situação, provavelmente, redige esses manifestos em tom épico e confere aos homens que pegaram em armas o papel de heróis. Eles estariam lutando para resgatar o “Império da lei”, que pode ser compreendido a partir de duas leituras. Primeiramente, de uma figura retórica veio a ideia de que o Rio Grande se encontraria em uma situação de “caos” e aos revoltosos caberia a instauração de uma situação em que a lei e a ordem voltassem a imperar na Província. [1]

Com Bento Gonçalves, os farrapos conseguiram tomar o Rio Grande do Sul e proclamar a denominada República Rio-Grandense ou República de Piratini. Em 1839, invadiram Santa Catarina e proclamaram a República de Juliana, que se tornou uma confederação com a República Rio-Grandense. A onda de conquistas dos farrapos só terminou com uma incursão das tropas imperiais pelo Sul comandadas por Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que, por meio de negociações, conseguiu dissuadir a revolta por volta de 1845.

Um dos personagens mais célebres da Guerra dos Farrapos foi o italiano Giuseppe Garibaldi, que foi um dos líderes daUnificação Italiana. Sua presença nas batalhas e seu caso com Anita Garibaldi contribuíram para a construção de uma imagem romanceada da revolução farroupilha.

NOTAS

[1] DORNELLES, Laura de Leão. Guerra Farroupilha: considerações acerca das tensões internas, reivindicações e ganhos reais do decênio revoltoso. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais. Vol. 2, n. 4, Dez., 2010. p. 173.

16.5.15

Guerra dos Farrapos

1914 e a Primeira Guerra Mundial: o suicídio da Europa

Agosto de 1914, o continente europeu, pelo menos na sua parte Ocidental, era um lugar invejado em todos os cantos da terra. Países como a Grã-Bretanha, a França, o Império Alemão e o Reino da Itália, além do padrão de vida, concentravam o maior número de invenções e de descobertas feitas até hoje, a maioria delas nos laboratórios onde trabalhavam parte significativa dos cientistas existentes no mundo daquela época, ao tempo em que celebravam a excelência das suas artes e o avanço tecnológico e civilizatório que atingiram.

"Ofensiva de soldados com máscara contra gás", do pintor Otto Dix: retrato do horror da Primeira Grande GuerraFoto: Wikimedia / Reprodução

Repentinamente, uma crise na região dos Bálcãs, envolvendo a pequena Sérvia e o Império Austro-húngaro, jogou a Europa e depois os demais continentes nos braços da morte. A guerra que aparecia inicialmente limitar-se ao Bálcãs espalhou-se como um campo em fogo pelo restante do globo. Declarada a guerra, que não tardou a ser denominada como a Grande Guerra, milhões de jovens da Europa, da América, da África e da Ásia e até da Austrália e Nova Zelândia entraram em combate (ao todo 50 milhões foram convocados).

Cegos pelo patriotismo e obedientes à Máquina de Extermínio dos seus respectivos impérios ou países a quem serviam, marcharam para o desastre, como se fizessem parte de um mortífero ritual de suicídio coletivo, sem que ninguém pudesse mais detê-los.

O historiador Christopher Clark chamou os responsáveis pela catástrofe de ‘Os sonâmbulos’, e o romancista vienense Hermann Bloch, na trilogia do mesmo título, registrou os filhos daquela época como ‘seres que vivem em estado letárgico, entre a agonia e a emergência de sistemas éticos’.

A contabilidade funesta

"Será razoável supormos que toda a civilização elevada desenvolve tensões implosivas e movimentos de autodestruição?", escreveu George Steiner no livro "No castelo do barba azul" (1971). "Será a fenomenologia do tédio e do anseio pela dissolução violenta uma constante na história das formas sociais e intelectuais a partir do momento em que ultrapassam um certo limiar de complexidade?”

“Armistício! Armistício!” A notícia varou o mundo. Os telégrafos enlouqueceram. O marechal Ludendorff, o supremo comandante da Reichwehr, o exército da Alemanha Imperial, encaminhara a solicitação de um armistício aos aliados. O II Reich tinha exaurido todas as suas forças.

Em novembro de 1918, a Grande Guerra chegara finalmente ao término. Em instantes as ruas e praças de Nova Iorque, Paris, Londres, Roma e tantas outras mais, encheram-se com as multidões exultantes com o fim da matança. Quatros anos antes, em 1914, as mesmas multidões inconscientes do vinha pela gente atiçaram com clarins marciais, gritos patrióticos e ramadas de flores, os soldados a partir para o fronte.

Naquele momento, em novembro de 1918, quando se anunciou que o mundo voltava à paz - contabilizando 8.5 milhões de mortos e um incalculável número de mutilados e feridos -, as ruas celebravam a sobrevivência.

Perplexidade

Para os historiadores do futuro certamente causará assombro a arrogante cegueira demonstrada pelas elites europeias: seus estadistas, seus generais e diplomatas, seus políticos, seus jornais, seus professores que enfatizaram "como era doce morrer pela pátria" no empenho que tiveram para alcançar a sua autodestruição.

Até o malfadado ano de 1914, era inquestionável o domínio europeu sobre o restante do mundo. Na Ásia, na África, na América Latina, na Austrália ou na Polinésia, tudo girava em função das necessidades e lucros dos interesses financeiros e estratégicos sediados no Velho Continente. Nenhuma ponte era erguida, nem um poste era instalado, nem estrada-de-ferro era estendida, nem fábrica inaugurada, que não tivesse nelas a presença de capitais europeus. E, em apenas quatro anos de morticínio, os estadistas europeus conseguiram desbarataram quase tudo.

A favor do Império Romano pode-se ainda dizer que a sua dissolução pelo menos foi consequência involuntária da chegada da maré bárbara que, inexorável, transbordou o Danúbio e o Reno, levou tudo de roldão. Mas qual a justificativa dos chefes de estado europeus para lançar sua juventude numa guerra de extermínio?

Previsões sombrias

É certo que Marx e, depois dele, Nietzsche, por motivações ideológicas diversas, previam catástrofes para os anos vindouros. Épocas onde o “proletariado” ou a “besta-loura” agiriam como o dissolvente “bárbaro interno”. E, tal como os dois pensadores, inúmeros outros artistas e poetas espelharam sentimentos incrivelmente destrutivos e ruinosos sobre as possibilidades futuras do Velho Mundo mergulhar no sangue. Ninguém, porém, imaginou que atingissem as dimensões trágicas das batalhas de Verdum (714 mil baixas), de Chemin des Dames, do Somme, de Ypres, de Tannenberg, de Caporetto ou de Galípoli.

Somente nas duas primeiras, o exército francês perdeu mais gente do que Napoleão em vinte anos de campanhas! Quase toda a riqueza acumulada em séculos de exploração do globo esvaiu-se num piscar de olhos. E, com ela vieram abaixo dinastias centenárias (Hohenzoller, Habsburgo, Romanov, e outras menores).

Freud, em Viena, chocado com o entusiasmo que a guerra provocara nos austríacos, forçou-se a rever suas teorias da civilização. Percebeu, estarrecido, que por de trás do mais sisudo e empertigado europeu batia o tantã de um selvagem. A cultura deles pareceu-lhe um falso verniz, bastando arranhá-lo para que a selvageria viesse fosse exposta à vista. Na guerra, Eros o deus do Amor foi destronado por Thanatos, o da destruição e morte visto ter ‘o coração de ferro e as entranha de bronze’.

Fronte de batalha durante a Primeira Guerra MundialFoto: Lieutenant W. I. Castle, Canadian Official photographer / Wikimedia / Reprodução

O horror nas trincheiras

O pior ainda estava para surgir. Passada a febre inicial da euforia patrioteira, os soldados foram convencidos a continuar lutando no fronte por quatro anos seguidos, enfiados em labirintos de lama, nauseabundos e tifosos, em razão dos generais e dos políticos lhes dizerem que aquela seria a “última das guerras”.

No entanto, mal as noticias da capitulação alemã, assinada em Compiège em 11 de novembro de 1918, se espalharam, um surdo furor vingativo instalou-se no espirito de muitos dos sobreviventes, do lado dos vitoriosos ou dos derrotados.

Entre eles, no estafeta do regimento List, Adolf Hitler que maldizia estar acamado, semicego, no hospital militar de Pasewal recuperando-se de um envenenamento por gás: no futuro, disse ele, “seremos desumanos, se for preciso!”

O enigma continua

A quem, afinal, pode-se responsabilizar pelo suicídio daquela civilização? Lenin e outros socialistas apontaram os imperialistas, os capitalistas, os oligopolistas, ou os militaristas, e até mesmo, como fizeram os antissemitas, os judeus.

George Steiner, o grande crítico, percebeu a grande tragédia resultar de uma sensação denunciada anteriormente por Baudelaire: o tédio! Desde a derrota de Napoleão em 1815, os europeus teriam mergulhado numa perigosa mistura de tédio - a “grosse Langeweile” de Shopenhauer; “l’ennui atroce” de Flaubert; o “spleen” de Baudelaire - com uma paixão nostálgica pela heroicidade, de volúpia pelo desastre e pelas ruínas, que os conduziu à morte na paisagem lunar provocada pelas explosões em Verdum e de tantos outros campos de guerra.

Na verdade, nunca se encontrou uma causa única comum aos que se envolveram na matança, todas as respostas são parciais com marcado compromisso ideológico que pouco satisfaço. A responsabilidade sobre a deflagração da Grande Guerra continuará sendo um dos enigmas a desafiar os séculos vindouros: por que os Europeus, continente mais civilizado do planeta, entraram em guerra em 1914 e não souberam mais pará-la?

As guerras na Idade Média: as razões para os conflitos

Os pensadores elaboraram uma “doutrina cristã da guerra”, mostrando que a violência não era sempre repreensível (Saul massacrando Naás e os amonitas; Samuel ungindo Saul e o sacrifício do Senhor, iluminura, manuscrito The crusader Bible, c. 1240)

Por Bertrand Schnerb

Em seu Livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis(Livro das santas palavras e dos bons feitos de nosso santo rei Luís), Joinville (por volta de 1224-1317) evoca um cavaleiro borgonhês, Josserande de Brancion, morto durante a Sétima Cruzada. Desejando esclarecer o espírito que animava essa cruzada, ele conta que esse cavaleiro tomou as armas para defender uma igreja pilhada por cruzados alemães. Uma vez repelidos os bandidos, “o conselheiro se ajoelhou diante do altar, e implorou a Nosso Senhor em voz alta: ‘Senhor, peço-lhe que tenha piedade de mim, e me tire dessas guerras entre cristãos, onde vivi muito tempo, e me conceda o direito de morrer a seu serviço, e assim eu possa ter o seu reino dos céus’”.

Sem dúvida alguma, Joinville, assim como Josserand de Brancion, considerava que a intervenção contra um bando de ladrões que saqueava uma igreja era uma ação de guerra perfeitamente justificada, mas, embora tivesse como objetivo restabelecer a ordem e proteger um santuário, ela não era menos condenável, visto que provocava um banho de sangue cristão. Aí estava uma contradição à qual se viam confrontados muitos homens de guerra. A guerra do Ocidente medieval envolveu os membros de uma sociedade cristã, enquanto o amor ao próximo e a rejeição à violência eram a base dos ensinamentos de Cristo. As primeiras comunidades cristãs adotaram princípios pacíficos, até mesmo pacifistas. Enquanto o Estado romano permaneceu pagão, essa atitude não gerou nenhuma contradição, mas, quando o poder foi assumido por imperadores que se tornaram cristãos e o cristianismo foi instituído como religião do Estado, foi preciso conciliar a mensagem do Cristo com a necessidade de recorrer às armas, o que não era fácil.

Entretanto, o fato de a cristianização do Império Romano corresponder a um período em que esse império estava na defensiva facilitou a tarefa dos pensadores que deviam elaborar uma “doutrina cristã da guerra”, demonstrando que o recurso à violência não era necessariamente repreensível. Era mais fácil justificar um conflito conduzido para a defesa do povo cristão que uma guerra de conquista. Assim nasceu a ideia da guerra justa. Um desses teóricos mais importantes foi Santo Agostinho (354-430), cuja influência sobre o pensamento político medieval foi considerável.

GUERRA JUSTA É PELA PAZ E JUSTIÇA

Nessa construção intelectual, a guerra era justa desde que visasse restabelecer a paz, a lei e a justiça. Uma ação violenta cujo motivo fosse o desejo de conquista não poderia ser justificada. Aquele que recorria a ela se tornava, aliás, culpado por cometer pecados capitais, como a cólera, o orgulho e a inveja. Contrariamente, um conflito para defender a própria pessoa e seus bens era considerado justo e legítimo. Por isso, uma guerra ofensiva não era necessariamente injusta se fosse conduzida com objetivo de restabelecer um direito ou recuperar bens roubados.

Assim, quando em novembro de 1337 o rei da Inglaterra, Eduardo III, declarou guerra ao monarca francês Filipe VI, acusando-o de ter usurpado a Coroa da França à suas custas, ele pôde afirmar que sua ação era justificada perante Deus e os homens, embora preparasse uma guerra de agressão: “Nós vos garantimos que exigiremos e conquistaremos nossa herança da França por nosso poder e pelo poder dos outros”, escreveu nas cartas de desafio que fez chegar a seu adversário. Aliás, tal desafio era necessário, pois uma guerra não podia ser considerada justa se não fosse oficialmente declarada.

No início, a concepção cristã da guerra foi influenciada pelo direito romano: a guerra justa era aquela conduzida sob a autoridade de um príncipe legítimo e segundo o princípio de obediência a ele devida pelo combatente. No entanto, o enfraquecimento do poder central e o advento de uma “ordem senhorial” provocaram uma evolução na definição da guerra. O chamado Movimento da Paz de Deus, surgido no início do século XI por iniciativa de bispos locais, enriqueceu essa definição ao excluir da ação guerreira pessoas (os clérigos e todos aqueles desarmados) e lugares (como as igrejas) antes de limitar o recurso às armas, instituindo a “trégua de Deus”.

Paralelamente, a Igreja propôs aos combatentes um programa destinado a torná-los “soldados de Cristo”. Confiou-lhes a missão de preservar a paz de acordo com normas de comportamento, na base do que se convencionou chamar “o ideal cavalheiresco”. E, a partir da segunda metade do século XI, a Igreja fez da peregrinação armada na península Ibérica e na Terra Santa uma ação ainda mais meritória que o combate pela paz em terra cristã.

UM DIREITO DE VINGANÇA... QUE ERA DISTORCIDO

À definição religiosa da guerra se uniu uma concepção que decorria do direito consuetudinário e oferecia aos indivíduos, às famílias e a algumas comunidades a possibilidade de recorrer à violência como a uma via de direito. O direito de vingança era assim reconhecido em muitos costumes e permitia usar a força em ações coletivas que designamos como guerras”. Estas, pelo jogo das solidariedades, podiam tomar grande dimensão. Mas o uso desses direitos conheceu restrições a partir do século XIII. No território francês, o direito consuetudinário apresentava muitas vezes o “direito de guerra” como um privilégio da nobreza: na segunda metade do século XIII, o jurista Philippe de Beaumanoir afirmou, em seu Coutumier de Beauvaisis: “Somente um gentil-homem pode guerrear”.

No entanto, é verdade que em certas regiões, como Flandres, as cidades, organizadas em comunas, usavam um direito de guerra que consideravam um de seus privilégios. Seja como for, a evolução do costume tendeu a restringir as condições do recurso à guerra: Beaumanoir indicou, ainda, que ela só podia ser declarada por motivos de extrema gravidade, como um homicídio ou um crime da mesma ordem. Segundo ele, as hostilidades deveriam começar somente após o envio de um desafio e a observação de um prazo de 40 dias imposto pelo poder real. Além disso, o costume excluía algumas categorias de pessoas, mais numerosas que aquelas protegidas pela paz de Deus: os religiosos, as mulheres, as crianças menores, os internados em hospícios, os peregrinos e aqueles que serviam ao rei.

CONTROLAR O TAMANHO DOS CONFLITOS

Na realidade, as guerras senhoriais muitas vezes ultrapassavam os limites estabelecidos pelo costume. Então, diante de usos que ameaçavam a paz, os poderes reais que durante o século XIII começavam a se afirmar reagiram tentando enquadrá-los mais estreitamente. Na França, o poder capetíngio impôs, a partir de São Luís, a “quarentena do rei”, um prazo de 40 dias entre a declaração de guerra e o início das hostilidades, para que todos aqueles que poderiam ser envolvidos fossem avisados. Paralelamente, o rei da França esforçava-se para impor os recursos à Justiça, mais do que à força. E, embora essa política não fizesse com que essas práticas desaparecessem – os nobres, em particular, continuando a invocar seu direito de guerra –, elas limitaram certamente seu impacto e difusão. Além disso, o desenvolvimento dos Estados, no fim da Idade Média, teve como consequência a afirmação da ideia, já contida na doutrina agostiniana, de que apenas a guerra conduzida pelo rei ou o príncipe e sob sua autoridade era legítima. Nos séculos XIV e XV, na França e na Inglaterra, uma literatura didática para os nobres e, mais em geral, para os que portavam as armas divulgava a ideia segundo a qual aqueles cuja função era combater deviam servir ao príncipe na defesa de sua pessoa, de seus domínios e de seus súditos. Nascia assim uma nova ética: a da guerra nacional.

Quem foi o verdadeiro Moisés?

Seguir os vestígios históricos do hebreu criado como príncipe é um desafio perigoso, que os egiptólogos aceitaram. Eis o que eles sabem até agora

O pequeno Moisés, recolhido das águas do Nilo, segundo a tradição: possivelmente um “Kep”, título daqueles educados junto aos príncipes (O pequeno Moisés arremessa a coroa do Faraó,óleo sobre tela, Orazio de Ferrari, séc. XVII)

Por Richard Lebeau

Nenhum documento egípcio menciona Moisés, o Êxodo ou os hebreus... mas será que devemos negar sua existência histórica? Como imaginar que os redatores da Bíblia tenham ousado fazer de um homem com nome estrangeiro um libertador? Como imaginar que tenham narrado a história de um “mau judeu” que se casou com uma não judia – originária da Núbia – e feito dele o profeta fundador do judaísmo, deixando-o morrer fora da Terra Santa? Isso é, claro, inimaginável. É muito provável que um homem chamado Moisés tenha vivido por volta do final do segundo milênio a.C. Mas seria possível situá-lo na corrente da História e definir seu meio social? A pesquisa do fim do século XX e início do XXI admite, de uma maneira muito consensual, que o personagem de Moisés é uma figura reconstruída, e por isso mesmo a sua historicidade escapa ao historiador, para quem ele provavelmente permanecerá um enigma.

Entretanto, ainda há duas hipóteses possíveis, desenvolvidas por muitos autores, que identificaram Moisés a personagens egípcios ou semitas da corte egípcia. Os mais ousados fazem dele um discípulo do “monoteísta” Akenaton. Alguns, ainda mais audaciosos, identificam Moisés como esse faraó do século XIV a.C., negando-se a admitir, como se acredita, que a escritura da Bíblia só teve início sete séculos mais tarde. Outros especialistas ligam a existência de Moisés à expulsão dos hicsos do Egito, os invasores semitas que ocuparam o Baixo Egito entre 1730 e 1530 a.C.

Hoje, os pesquisadores seguem a pista de um semita de nome egípcio que teria chegado ao topo da sociedade no período Raméssida (séculos XIII-XI a.C.). Sem um resultado conclusivo. Antes de seguir as pistas da pesquisa contemporânea, lembremos brevemente a história de Moisés, tal como a Bíblia a narra no livro do Êxodo.

UM PRÍNCIPE QUE SE TORNOU GUARDIÃO DE REBANHO

Moisés nasceu quando os hebreus foram escravizados no Egito. Colocado em um cesto para escapar à morte prometida pelo faraó a todas as crianças de sexo masculino do povo hebreu, ele foi acolhido pela filha deste último.

Foi educado na corte como um príncipe, até o dia em que matou um egípcio que havia molestado um hebreu. Obrigado a fugir pelo Vale do Nilo, refugiou-se no país de Midiã, onde se casou com a filha do sacerdote Jetro, que fez dele o pastor de seu rebanho. Um dia, Deus lhe apareceu sob a forma de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Durante essa aparição, Deus lhe revelou seu nome, Javé, e lhe ordenou que fosse libertar seu povo, os hebreus, da escravidão. Retornou então ao Egito, acompanhado por seu irmão, Aarão, para pedir ao faraó que deixasse que os hebreus saíssem do Egito. Esse negou o pedido a despeito dos nove prodígios já realizados por Araão e Moisés. O faraó cedeu diante do último flagelo, a morte de todos os primogênitos egípcios, incluindo a de seu filho mais velho.

No início, ele implorou para que os hebreus deixassem o Egito imediatamente, mas, depois, refletindo melhor, lançou-se em seu encalço. Encontrou-os nas margens do Mar Vermelho, cujas águas se separaram, antes de engoli-lo com seu exército. Os últimos quarenta anos de Moisés foram vividos no deserto; uma vida ritmada pelas recriminações dos hebreus contra a fome e a sede.

MORTE SEM VER A TERRA PROMETIDA

Durante sua permanência no deserto, ele subiu o Monte Sinai, no pico do qual recebeu as Tábuas da Lei. Construiu a Arca da Aliança – onde as tábuas foram guardadas –, apresentando aos hebreus 613 leis e prescrições relativas aos sacrifícios, ao puro e ao impuro e às festas. Regras a serem respeitadas por serem judeu. Moisés morreu aos 120 anos, no Monte Nebo, sem que Deus lhe desse a autorização de entrar na Terra Prometida.

A egiptologia poderia auxiliar os historiadores a situar Moisés na História. Um documento excepcional descoberto em Karnak, no final do século XIX, a Estela Triunfal de Meneptah, menciona pela primeira vez a existência de Israel e o sucessor de Ramsés II. Ali, está gravado: “Os príncipes se prosternaram e pedem a Amon; ninguém ergue a cabeça entre os Nove Arcos. A Líbia está derrotada; o império hitita está em paz; Canaã está devastada; Ascalão foi conquistada; Gazer foi tomada; Yeoman foi destruída; Israel foi devastado; sua semente não existe mais; a Síria tornou-se uma viúva para o Egito; todos os países foram pacificados”.

Esse texto comprova que um povo chamado Israel já vivia, por volta de 1210 a.C., em Canaã. Moisés deve então ter vivido antes desta data. Sob o reino de qual faraó? O texto bíblico nos diz que os israelitas foram obrigados a fornecer tijolos para as cidades-armazém de Pi-Ramsés e de Pitom. Embora se saiba que Ramsés II foi o construtor de Pi-Ramsés, “a casa de Ramsés”, a arqueologia revelou que a cidade de Pitom foi edificada cerca de cinco séculos após seu desaparecimento. Portanto é difícil designá-lo como sendo o faraó do Êxodo. Hoje, os historiadores voltam seus olhos para o fim da XIX dinastia e para o reino de Meneptah.

Moisés carregava um nome egípcio construído sobre o afixo “m-s-s”, que encontramos, por exemplo, em “Ramsés” – “Rá gerou”. No caso do Moisés bíblico, o nome do deus desapareceu. Uma prática comum no período Raméssida. Sabe-se de um oficial chamado Mesou ainda um contramestre do mesmo nome que organizou uma greve na aldeia dos artesãos de Deir el-Medineh, perto do Vale dos Reis. Mes se tornou o hebraico “Moshé”. O fato de Moisés ter um nome egípcio é importante, isso permite afi rmar que este nome não foi “inventado” do nada. Se para os israelitas tivesse sido possível forjar um herói nacional, eles certamente não teriam lhe dado um nome egípcio, mas sim um tipicamente hebreu.

Mas isto não basta para fazer do Moisés bíblico um personagem de origem egípcia. Muitos documentos egípcios também mencionam a existência de altos funcionários reais de origem semítica, homens originários da Ásia Menor ou do Levante. Eles carregavam um duplo patronímico, composto por um primeiro nome semítico e um outro, egípcio, construído sobre a raiz “m-s-s”. É em direção destes altos funcionários que os olhares dos pesquisadores da Bíblia se voltam para encontrar o Moisés histórico.

OS BENEFÍCIOS DA ASCENSÃO SOCIAL

Durante todo o Novo Império (séculos XVI-XI a.C.), o Egito, que se tornara uma potência imperialista, se cobriu de enormes monumentos, construídos por uma mão de obra semítica composta por prisioneiros. Nós sabemos, sob o reino de Ramsés II, do recrutamento forçado de estrangeiros para trabalhar nos canteiros de obra reais. Esta mão de obra, móvel e inquieta em certas ocasiões, também podia atingir o topo do poder. “Para o Novo Império, contam-se não menos de seiscentos estrangeiros que indubitavelmente ocuparam cargos muito elevados no clero e na administração”, observa o egiptólogo Pascal Vernus. Esses semitas adotaram os costumes e os nomes locais. Em Saqqara, as escavações de Alain Zivie revelaram um vizir de Amenófis III de origem semítica chamado Aper-El. Era uma criança do Kep – título honorífico concedido àqueles que tinham sido educados na corte real, ao lado dos príncipes e dos filhos dos reis vassalos do faraó. O sucesso de alguns semitas no Egito despertou um grande interesse nos estudiosos.

A egiptologia revela a existência de um alto funcionário chamado Ben-Ozen, que viveu sob o reino de Ramsés II (por volta de 1300 – 1235 a.C.) e era originário de Bashan, na Transjordânia. Sua relação com Moisés? Ele trazia um nome egípcio, Ramsesemperrê, construído sobre o afi xo “m-s-s”. Teria servido como mediador em um confl ito que opôs os beduínos aos funcionários egípcios. Pensa-se evidentemente no episódio bíblico em que Moisés assume a defesa de um escravo hebreu. Infelizmente, a documentação egiptológica não registra nenhuma revolta dos beduínos e não menciona nenhuma fuga sob a condução de um alto dignitário egípcio. Ben-Ozen nunca deixou o Egito. Não poderia, portanto, ser Moisés.

UM REVOLUCIONÁRIO OU UM VICE-REI DA NÚBIA

Houve outro candidato chamado Beiya, ou Bay, um alto funcionário envolvido em uma guerra civil. Ele se aliou à rainha Tauseret, de origem cananeia, viúva do faraó precedente, Seti II. Juntos, eles queriam tomar o poder e colocar Siptah, o filho da soberana, no trono. A morte prematura deste último em condições obscuras permitiu a alguns autores ver aí a maldição divina lançada contra os primogênitos do Egito. A conspiração terminou mal. Os documentos egípcios nos contam a fuga de Bay, acompanhado por um exército de cananeus, que partiu “roubando dos egípcios ouro e prata”. De acordo com o professor Thomas Römer, do Collège de France, esse episódio poderia evocar “a tradição bíblica da espoliação dos egípcios”. “Os filhos de Israel tinham agido segundo a palavra de Moisés: eles haviam pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas.” Observemos que Bay também tem um nome egípcio, Ramsès-Kha-em-neterou, construído sobre o afi xo “m-s-s”, e que o “ya” final de seu nome semita poderia ser o sufi xo de “Yahvé” (Javé).

Esses numerosos paralelos com a história bíblica não permitem afirmar que Bay tenha sido o Moisés da Bíblia. Hoje, sabe-se que ele foi preso, executado imediatamente, e seu nome apagado onde quer que se encontrasse. Lembremos que Moisés escapou de seus perseguidores, que se afogaram no Mar Vermelho. Além disso, é difícil imaginar que um homem cujo nome foi apagado dos monumentos que ele construiu e cujo patronímico se trocou tenha deixado um rastro na memória dos homens por séculos, até atingir os redatores da Bíblia.

Recentemente, o egiptólogo Rolf Krauss viu em Amenmeses, um usurpador que tomou o poder entre 1200 e 1196 a.C., um dos homens que poderiam ter inspirados esses redatores da Bíblia. Não apenas ele leva, como os dois altos dignitários citados acima, um nome construído sobre o afixo “m-s-s”, mas também esse vice-rei da Núbia teria partido desta longínqua região para conquistar o poder faraônico. Ora, sabe-se que certas lendas judias extrabíblicas conduzem Moisés à Núbia. Além disso, a própria Bíblia dá a Moisés uma mulher etíope. Esse faraó tomou o poder ao fi m de uma guerra civil. Ninguém sabe o que lhe aconteceu depois de ter sido derrubado do trono.

O período Raméssida conheceu outros potenciais candidatos, como um homem, que permaneceu anônimo, e que conduziu uma revolta de operários que trabalhavam a serviço do faraó nas minas de cobre do Sinai. Se não era um semita e se a revolta não se passou no Egito, este homem foi, em todo caso, alguém que se opôs às autoridades egípcias e que tomou partido em favor dos explorados. O Moisés da Bíblia tem, portanto, alguma coisa dele, “mas se tomarmos o texto bíblico ao pé da letra, não era mais plausível ser ele que qualquer outro”, explica Thomas Römer. Assim sendo, é muito provável que o Moisés bíblico seja uma figura literária composta a partir de vários personagens que realmente existiram e que são confirmados pelas fontes egípcias.

Richard Lebeau é historiador egiptólogo

Israelitas partindo do Egito, gravura, Cherubino Alberti e Polidoro Caldara da Caravaggio, 1576

O ÊXODO, MITO OU REALIDADE?

Por Charles Szlakmann

Para a egiptóloga francesa Christiane Desroches-Noblecourt, o Êxodo diz respeito ao mito, pura e simplesmente. Essa é a posição que ela adotou nos últimos anos de sua vida. A escravidão? Não havia no Egito: “Os operários trabalhavam fraternalmente com os fellahin da época transportando pedras e fabricando tijolos para o faraó”; como recompensa, recebiam alimentação abundante. Quanto à presença de israelitas no suposto momento do Êxodo, os monumentos egípcios não revelam absolutamente nada. De qualquer maneira, perguntava a grande dama da egiptologia: “Por que os israelitas teriam desejado deixar essa terra de abundância?”.

Os pesquisadores da escola de Copenhague, dirigidos por Niels Peter Lemche, são ainda mais radicais, visto que colocam em dúvida a própria existência de uma nação israelita anterior ao século V a.C. Mas eles não têm a mesma experiência impressionante de Christiane Desroches-Noblecourt.

Já o arqueólogo egípcio James Hoffmeier se baseia no texto bíblico de bom grado, embora conserve o olhar crítico do erudito. Para Hoffmeier, “a ida para o Egito, a escravidão e o Êxodo são realmente plausíveis”. De fato, o relato bíblico narra: “E ele (o povo dos filhos de Israel) construiu para o faraó cidades-armazém, Pitom e Ramsés” (Êxodo 1,11). Essas duas cidades foram realmente identificadas. Em 1883,

Édouard Naville descobriu Per-Itm, “Casa do deus Atum”, a Pitom da Bíblia. Situa-se em Tel Maskhouta, pequena aldeia a cem quilômetros do Cairo, no leste do delta do Nilo. Naville encontrou ali câmaras subterrâneas, com paredes de tijolos crus, que evocam os celeiros de trigo da Bíblia.

Outra descoberta: nos anos 1970, o alemão Edgar Pusch e o austríaco Manfred Bietak detectaram, a cerca de 30 quilômetros de Pitom, próximo da atual Qantir, uma cidade colossal chamada Pi-Ramsés, “casa de Ramsés”. É a prestigiosa capital fundada por Ramsés II. Ela contém vestígios de imensas estrebarias podendo abrigar mais de 400 cavalos, uma guarnição de carros de guerra, fundições de ouro e prata. Evocam, guardada a prudência, os versos em que o faraó “toma 600 carros de guerra de elite e todas as carroças do Egito, todos repletos de guerreiros”, para capturar os israelitas. Segundo André Lemaire, essas escavações fornecerão “uma indicação cronológica realmente plausível”: o faraó do Êxodo seria assim Ramsés II! Tese bastante controversa.

Quanto à escravidão, ela existia de fato, para o egiptólogo Pierre Montet: “Esses ‘trabalhadores’ podem ser considerados escravos. Eram tratados duramente e, se fugissem, eram perseguidos.” “Eram muitas vezes prisioneiros de guerra ou estrangeiros vendidos por mercadores, procedimento no qual encontramos um eco na história de José, vendido por seus irmãos” (Gênesis 37, 26-27).

CONTESTADO - A GUERRA CABOCLA

Transcorridos 90 anos, o evento é entendido como a insurreição do sertanejo catarinense, provocada pelo avanço do capitalismo na região, influenciada pela construção da ferrovia, pela ação danosa da madeireira Lumber Company e pela questão de limites entre Paraná e Santa Catarina. O processo foi condicionado pelo jogo de interesses entre fazendeiros e políticos, bem como pelo misticismo dos caboclos, ampliado por questões relativas aposse da terra. Para efeito de estudos, esta guerra civil pode ser dividida em três momentos: fanatismo, banditismo e genocídio. Mas é necessário considerar os antecedentes.

Desde a formação do Império, as províncias de São Paulo e Santa Catarina não conheciam seus limites. Em 1853, com a criação da província do Paraná, desmembrada de São Paulo, abriu-se o debate sobre a linha limítrofe, discussão que passou a ser mais acirrada após a Proclamação da República. A questão envolvia o chamado "Território Contestado" — localizado entre os rios Iguaçu (ao norte) e Uruguai (ao sul), da Serra Geral (a leste) até a fron¬teira com a Argentina (a oeste) —. na época sob administração paranaense.

A holding do Sindicato Farquhar no Brasil criou a Southern

Brazil Lumber & Colonization Company em Calmon e depois em

Três Barras, para a exploração da madeira da floresta de araucárias na região. A empresa começou a operar em l9l2 e até meados de I940 serrou cerca de 50 milhões de pinheiros. As sementes das araucárias (pinhão) constituíam uma das bases da alimentação dos caboclos.

O Império havia decidido em 1879 que, provisoriamente, caberia ao Paraná administrar as terras a oeste do rio do Peixe. Em 1900, o governo de Santa Catarina impetrou ação judicial contra o Paraná no Supremo Tribunal Federal, reclamando todo o território. Em 1904, a Cone manifestou-se pró-Santa Catarina, numa decisão confirmada em 1909 e ratificada em 1910. O governo do Paraná, apoiado pela população, não acatou a de¬cisão, criando um impasse.

Durante a questão de limites, em 1906, no interior das terras contestadas, entre os rios Iguaçu e Uruguai, marginais ao rio do Peixe, começou a ser construído um trecho de 372 km da estrada de ferro São Paulo — Rio Grande, que ligaria Itararé (São Paulo) a Santa Maria (Rio Grande do Sul). Em 1911 começou a construção de outro trecho, entre o porto de São Francisco do Sul e Porto União da Vitória (no rio Iguaçu), parte de uma ferrovia que demanda¬ria até Assunção, no Paraguai.

Com obras vagarosas até 1908, esses trechos foram incorporados pelo americano Percival Farquhar, que comprou a concessão federal para a Brazíl Railway Company. Em pagamento, além da garantia de juros pelo capital investido, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo — Rio Grande, que rasgou o Contestado com os trilhos de 1908 a dezembro de I910, teve o direito de receber terras devolutas, outrora destinadas à colonização com imigrantes. A população sertaneja local ficou, assim, impedida de requerer posse do chão em que habitava e trabalhava. Para complicar o quadro, milhares de trabalhadores trazidos de várias partes do País pela empresa, e despedidos das obras entre 1911 e 1912, embrenharam-se no sertão.

A Lumber e o misticismo

Atraído pela riqueza florestal da região contestada, cortada vertical e horizontalmente pelas ferrovias, o mesmo Farquhar instalou uma serraria monumental, a Southern Brazil Lumber & Colonization, com unidades em Calmon (1908) e em Três Barras (1912). De paranaenses, a empresa adquiriu milhares de hectares de terras, cobertas pela floresta de araucárias, utilizando métodos fraudulentos, pois parados títulos expedidos pelo Paraná continha registros em duplicata em Santa Catarina: ambos transferiam imóveis, como terrenos devolutos a fazendeiros e políticos de cada estado. Já em 1911, na região de Canoinhas, ocorriam confusões armadas entre fazendeiros dos dois estados. Com seu corpo de segurança, formado apenas por imigrantes, a partir de 1912 a Lumber começou a investir contra a população sertaneja do interior das matas, expulsando-a e, com isso, atraindo a ira cabocla, também revoltada pelo abate indiscriminado dos pinheiros.

A maior parte da região do Contestado era habitada por uma população cabocla, pobre e inculta, de índios, negros e luso-brasileiros que, ao longo dos anos, havia se internado nos sertões e nos campos. Vivia do cultivo de roças, criação de porcos selvagens, extração da erva-mate, tropeirismo de carga, e trabalhava nas fazendas de criação de gado como peões ou agregados. A origem portuguesa dos caboclos abrigava a crença do sebastianismo lusitano. Diante da ausência praticamente total da Igreja Católica, os sertanejos buscaram conforto espiritual nos monges, profetas, curandeiros, pregadores e eremitas que peregrinavam pela região, destacando-se João Maria de Agostinho e João Maria de Jesus.

Quando esses monges desapareceram, confundidos como um só na figura imaginária de são João Maria, surgiu Miguel Lucena de Boaventura, que adotou o nome de José Maria. Na região de Taquaruçu, em Santa Catarina, foi acolhido como irmão de João Maria e tido como "novo monge". Por pressão do superintendente de Curitibanos, José Maria decidiu regressar ao Irani, em Palmas no Paraná, acompanhado por escolta popular. O Paraná dava proteção às empresas Farquhar, protegendo as terras do Vale do Timbó e a oeste do rio do Peixe. Mas não conseguiu impedir a instalação de posseiros, na maioria ex-maragatos rio-grandenses, como os Fragoso e os Fabrício das Neves, nos campos do Irani. Um grupo econômico paulista ligado a Farquhar que havia adquirido a Fazenda Irani para instalar a Companhia Frigorífica e Pastoril desistiu do plano e revendeu o imóvel a paranaenses importantes.

O estandarte dos sertanejos combatentes

(cruz verde em pano branco) foi doado ao

Instituto Histórico e Geográfico da Bahia,

como troféu militar.

Em outubro de 1912, um pequeno grupo de catarinenses — que havia acampado em Taquarucu e ali formado um "quadro-santo", acompanhando o curandeiro José Maria — atravessou o rio do Peixe, refugiando-se no povoado de São João do Irani. Com o acirramento das tensões na questão de limites e intrigas por terras, a atitude foi considerada como uma invasão de catarinenses, merecedora de retaliação armada. O Paraná enviou uma forca do seu regimento de segurança para expulsar os pseudo-invasores, vindo a combater com os defensores de José Maria no Banhado Grande, resultando na morte do curandeiro e do comandante militar, além de dezenas de envolvidos, o que provocou grande consternação em Curitiba.

No segundo semestre de 1913, os monges João Maria e José Maria ainda permaneciam na lembrança dos caboclos catarinenses, que recebiam esporádicas visitas de padres alemães franciscanos. A autoridade pública, atrelada aos coronéis da política regional, continuava desconhecida pela população. A companhia ferroviária media seus terrenos ocupados pelos sertanejos e iniciara a instalação de colônias com imigrantes alemães, ao mesmo tempo em que a Lumber Company promovia desenfreada devastação florestal e expulsava os posseiros. Nos tribunais superiores e nas tribunas legislativas a questão de limites entre os estados litigantes continuava em discussão. Caindo nas mãos de políticos influentes, as terras virgens viraram objeto de especulação imobiliária.

Revigoração do messianismo

Em setembro daquele ano, no mesmo local do quadro-santo original — Taquaruçu — surgiu uma nora "cidade-santa”, formada por discípulos e seguidores de João Maria e José Maria, atraídos pelo fazendeiro e crente Eusébio Ferreira dos Santos e sua neta Teodora, considerada vidente. O messianismo revigorou-se, com a promessa da ressurreição do finado José Maria. Rapidamente, o local atraiu a população mística, que se concentrou e se organizou. O ajuntamento religioso caboclo chamou a atenção do governo de Santa Catarina, que pediu a participação do Exército para dissolvê-lo.

Mesmo reconhecendo estar Taquaruçu a leste do rio do Peixe, o Paraná não via com bons olhos a presença militar na região, pois enten¬dia que esta poderia invocar a execução da decisão do STF pró-Santa Catarina na questão de limites.

No dia 15 de dezembro de 1913, forças militares federais e policiais catarinenses chegaram a Rio Caçador, em Campos Novos e em Curitibanos, de onde parti¬ram rumo a Taquaruçu. Sentindo a proximidade, os caboclos investiram e, no dia 29, derrotaram com pesadas baixas uma das tropas, fazendo com o que as demais recuassem. Em janeiro de 1914, na vila de Curitibanos, foi assassinado pelo superintendente local, Praxedes Gomes Damasceno, líder comunitário de Taquaruçu, quando tentava recuperar uma tropa de mulas apreendidas. Isso acirrou os ânimos na "cidade-santa", a ponto de expulsarem frei Rogério Neuhaus que havia tentado dissuadir os ajuntados. O governo de Santa Catarina fez novo apelo ao Exército, que reuniu uma tropa de 754 homens, sob o comando do tenente-coronel Duarte de Alleluia Pires.

Os caboclos decidiram se retirar de Taquaruçu, em direção ao norte, em Caraguatá, na serra tio Espigão. Na noite de 8 de fevereiro, quando a artilharia iniciou bombardeio com granadas e bombas schrapnell, os sertanejos partiram, deixando uma guarda de poucas dezenas de combatentes, que foi dizimada pelas metralhadoras na manhã seguinte. O comando militar entendeu que houvera a dissolução do acampamento e se retirou.

Na área do distrito de São Sebastião do Sul, Vila de Perdiz Grande, município de Curitibanos, no alto da serra do Espigão, reinavam antigos farroupilhas e maragatos que tiveram suas terras espoliadas pela especulação imobiliária promovida pelo governo catarinense. A eles juntaram-se várias famílias de inimigos do coronel Albuquerque. Ali, junto ao arroio Caraguatá, elegeram uma menina de apenas 13 anos — Maria Rosa — como comandante suprema do Exército Encantado de São Sebastião, naquele momento criado para defender a honra cabocla dos agressores militares.

Tomando conhecimento da nova concentração, o Exército reforçou a expedição e passou o comando para o tenente-coronel José Capitulino Gomes Carneiro, que imediatamente ordenou um ataque frontal a Caraguatá, com mais de 700 homens, Os caboclos não se intimidaram, saindo vitoriosos nos combates do dia 9 de março. Os corpos dos soldados monos foram pendurados, enforcados, cm galhos de pinheiros, para que o odor afastasse novas tentativas de ataque.

A jovem Maria Rosa, tida como "virgem", ouvindo os líderes rebelados, decidiu empreender a retirada para a região do Timbó, descendo a serra em direção a Bom Sossego, espalhando as famílias pelos redutos da região. Organizou-se o Exército Encantado, inicialmente com 3 mil homens e 2 mil mulheres, com o Conselho de Comandantes, formado pelos líderes dos piquetes-de-briga e chefes-de-redutos, incluindo o comandante-geral Elias de Morais, Agostin Saraiva, o "Castelhano" (sobrinho de Gumercindo Saraiva e de Aparício Saraiva, comandantes maragatos da Revolução Federalista de 1894), e Benevenuto Luno, o "Venuto Baiano" — este depois verificado como "paranaense infiltrado" para jogar a população cabocla catarinense contra o Exercito — e Adeodato Ramos, o "Deodato", que viria a ser o "jagunço" mais famoso.

A União tratou de ampliar as tropas chamando destacamentos gaúchos e nomeando o general Carlos Frederico de Mesquita para o comando. O segundo grande ataque no reduto de Caraguatá, anunciado à nação como "vitória", na verdade foi novo fracasso. Na missão de extermínio, que juntou 3 mil soldados no Contestado, o Exercito bombardeou e metralhou só espaços vazios. Isso não impediu que, em maio, Mesquita anunciasse o fim da resistência sertaneja e determinasse o retorno aos quartéis, deixando na região apenas um pequeno destacamento.

Banditismo no Contestado

Durante o inverno de 1914, quando na região as temperaturas alcançam 10 graus centígrados negativos, os caboclos se organizaram, atacando as fazendas para roubar gado e grãos, além de arregimentar pessoal, fortemente guamecida, a cidade catarinense de Canoinhas foi alvo de diversas investidas sem êxito. Na área do Paraná, piquetes de Henrique Wolland, o "Alemãozinho", ocuparam Papanduva de 27 de agosto a 3 de setembro. Quando a serraria da Lumber Company de Três Barras foi ameaçada, seus diretores pediram proteção e, como esta se achava sob administração paranaense, não foi mais possível ao Paraná deixar de se envolver diretamente no conflito.

Atendendo aos apelos dos governan¬tes dos dois estados, o Ministério da Guerra chamou o general Setembrino de Carvalho, que estava a mando na pacificação dos rebeldes do Padre Cícero, como interventor no Ceará. Quando ele começou a organizar sua expedição, ainda no Rio de Janeiro, os caboclos se lançaram â ofensiva, sob o comando de Francisco Alonso e Venuto Baiano. No dia 5 de setembro, a Lumber Company em Calmon foi incendiada, resultando do ataque apenas um sobrevivente. No dia seguinte, a composição ferroviária saída de Porto União da Vitória com um destacamento militar sob o comando do capitão Matos Costa para socorrer Calmon foi atacada e praticamente dizimada quando chegava a São João, com a morte do comandante.

Os ataques alcançaram todas as estações ferroviárias, fazendas e lugarejos ao norte de Rio Caçador. Assustada, a maioria da população de Porto União da Vitória fugiu para Ponta Grossa. A investida contra o capitão Matos Costa foi condenada pelo Conselho de Comandantes, que determinou a execução do mentor do assalto, Venuto Baiano. Piquetes sob o comando de Agostín Saraiva investiram contra Curitibanos, onde incendiaram casas, expulsaram autoridades e ocuparam a ci¬dade por três dias. Dali se dirigiram para os campos de Lages, levando o pânico à população, até que o "Castelhano" foi morto por populares. Pouco depois, Adeodato Ramos assumiu o comando do grupo c revelou-se o mais temido chefe de redutos.

Expedição Setembrino

Em Curitiba, o militar Setembrino de Carvalho organizou seu quartel-general. Chamou seis regimentos de infantaria, de batalhões de caçadores, três batalhões de infantaria, quatro regi¬mentos de cavalaria, duas companhias de metralhadoras, um grupo de artilharia de montanha e um batalhão de engenharia, além de pelotões de trem, seções de ambulância e hospitais de sangue. Diante da intensificação dos ataques dos sertanejos, dispersos na vasta região, dividiu as torças em quatro colunas, para apertar e confinar os rebeldes a um só lugar. Depois de receber apoio ate da aviação civil do Rio de Janeiro, transferiu-se de Curitiba para a região cm conflito no mês de dezembro.

Os combates entre os caboclos e os militares eram diários e o cerco foi sendo apertado, com os sitiados começando a sentir a falta de alimentos, armas, munições, roupas e remédios. Sem mais condições para lutar, centenas de famílias renderam-se aos comandos das colunas. Na mata, a assistência sobrevivia escapan¬do de um reduto para outro. A fome fez com que cavalos, cachorros, cintas, cangalhas, arreios e chapéus de couro cru servissem de alimento. Uma epidemia de tifo espalhou-se na região, alcançando até militares, como foi o caso do então aspirante-a-oficial, Henrique Teixeira Lott. O Exército só começou a ter êxito nas operações após a contratação de cen¬tenas de civis — chamados de "peludos" — para guiar e orientar os soldados.

Não foi possível o emprego a contento dos aeroplanos em bombardeios. Depois de realizar vôos de observação, o avião pilotado pelo tenente Ricardo Kirk caiu no dia 1º de março, quando se dirigia de Porto União da Vitória ao campo de aviação de Rio Caçador, onde seria municiado com bombas para lançar sobre o reduto de Santa Maria.

Em fevereiro, sob o comando de Deodato, os caboclos se concentraram no Vale de Santa Maria, no coração da serra do Espigão, um local quase inexpugnável. Ali resistiram aos bombardeios dos canhões da Coluna Sul, até sucumbirem a um destacamento da Coluna Norte, comandada pelo capitão Tertuliano Potyguara, que avançou pelos rios Timbó e Caçador Gran¬de. Na expedição, encerrada dia 5 de abril, morreram Maria Rosa e muitos comandantes caboclos — uma carnificina com mais de mil monos e 6 mil casas e casebres incendiados. Os sobreviventes desse etnocídio conseguiram fugir para outro reduto, o de São Pedro.

Dissolvida a expedição do general Setembrino em abril, nos meses que se seguiram até dezembro de 1915, o Exército a polícia de Santa Catarina realizaram uma "Operação Varredura, destinada a caçar e eliminar todos os sobreviventes caboclos que haviam liderado piquetes ou se destacado nos combates. Após os fuzilamentos coletivos ocorridos em Perdizinhas e em Butiá Verde, os cadáveres eram queimados em meio a grimpas de pinheiros e sepultados entre cercas de taipas de pedras. Com a prisão de Adeodato Ramos, em janeiro de 1916, sem mais liderança, pouco restou dos grupos rebeldes.

Ao final do conflito, calcularam-se as baixas nos efetivos legalistas, militares c civis: de 800 a mil mortos, feridos e desertores. Por outro lado, estimaram-se as baixas na população civil revoltada: de 5 mil a 8 mil, entre mortos, feridos e desaparecidos. Com a vitória, o Exército brasileiro, que vinha de desgastes anteriores — como na Campanha de Canudos e em desastrosas intervenções em diversos estados da incipiente República —, passou a se apresentar como uma organização nacionalista e sólida.

Em agosto de 1916, no Rio de Janeiro, os governadores do Paraná e de Santa Catarina assinaram um "Acordo de Limites", dividindo entre si o território Contestado. Com isso, os catarinenses assumiram de fato a administração das terras ao sul dos rios Negro e Iguaçu, nos vales dos rios Timbó, Timbozinho, Paciência e Canoinhas, e a oeste do rio do Peixe. Em 19 de janeiro de 1918, a União anistiou todos os envolvidos. Depois da "limpeza étnica" com o massacre dos caboclos, após tomar posse das terras no acordo de limites com o Paraná e encerrada a Primeira Guerra Mundial, Santa Catarina iniciou o processo de colonização do Contestado, oferecendo milhões de hectares a famílias de imigrantes europeus e a egressos de colônias mais antigas, na maioria alemães e italianos.

Fonte:http://pre-vestibular.arteblog.com.br/18530/CONTESTADO-A-GUERRA-CABOCLA/

Os Monumentos aos Mortos reservados à Elite Medieval

Efígie de Dom Garcia de Osório. 1499-1505. Espanha, Toledo. Depois de 1502, a efígie foi originalmente colocada na Igreja de São Pedro em Ocaña perto de Toledo, na Espanha, mas foi removida quando a igreja sofreu abalos em sua estrutura. Ele usa o escudo da Ordem de Santiago em seu chapéu; o manto da Ordem é usado sobre a armadura. A igreja de S. Pedro estava intimamente ligada com a Ordem Militar de Santiago, que detinha Ocaña. O tema desta efígie, Dom García Osorio, era um cavaleiro da Ordem de Santiago, e veste o manto da Ordem, com o seu crachá no peito esquerdo. O escudo distintivo da Ordem é usado no seu chapéu de palha. O pomo da espada está inscrito (em latim) ‘Jesus me dará a vitória”, e o punho, ‘ A bênção de Deus”. A igreja também foi usada para reuniões das Cortes castelhanas (parlamento local), e para importantes ocasiões cerimoniais até o final do século XV. Essa efígie atuou como um memorial à família de Dom García Osório, e teria sido reverenciado por seus descendentes e os habitantes locais. Embora o autor do túmulo seja desconhecido, é provável que tenha sido um escultor ativo em Toledo, e pela habilidade com que o trajes e fisionomias são retratados, tanto esta efígie como a de Dona Maria Perea (esposa de Dom García Osorio) sugere uma experiente escultor castelhano talvez influenciado por protótipos holandeses tradição de Gil de Siloé.

Unidos no combate e perante a morte, os combatentes, os bravos, também os são na glória. Essa glorificação veio com a Guerra dos Cem Anos. As vozes dos moralistas cristãos que recusavam a guerra, essa injustiça gritante, são amortecidas pelas dos patriotas para quem a defesa do país merece bem o paraíso.

As pessoas da Idade Média receavam a “morte trágica”, aquela que não se vê chegar e que surpreende o pecador sem que ele tenha tempo de se arrepender, de se confessar e de receber o sacramento de penitência. Antes da batalha, os combatentes podiam dirigir-se ao confessor. Depois, era tarde demais. Durante muito tempo, os moralistas cristãos disseram e repetiram que aquele que morria de espada na mão arriscava a sua alma. Porque a guerra é a violência, a cólera e muitas vezes a injustiça. Mas com a Guerra dos Cem Anos as ideias mudam. Nunca se tinha esquecido a lição dos poetas latinos “É doce e belo morrer pela pátria” (Pro patria mori); “é preciso combater pela defesa da pátria” (Pugnare pro patria). nada de mais eral agora do que o dever de “defender o reino e a pátria”, atacados por todos os lados. A pátria (patria em latim, país em francês) designa o solo natal onde repousam os antepassados. Defendê-la é um combate justo, é um dever que merece o Céu por recompensa.

Tumba de Edward, o príncipe negro, Canterbury, Ingaleterra. UK.

Depois da batalha de Poitiers, um autor fez o elogio daqueles que morreram “morreram na guerra pela pátria”. No século XV, um outro louva Bertrand du Guesclin que estava disposto “a morrer para defender a França”. Finalmente, os espíritos mais avançados, como Christine de Pisan, ousam dizer que aquele que morre pela pátria, combatendo numa guerra justa, ganha o Paraíso.

O túmulo do grande cavaleiro Bertrand du Guesclin, 1320-1380, Basílica de Saint Denis, Paris. Detalhe do seu escudo.

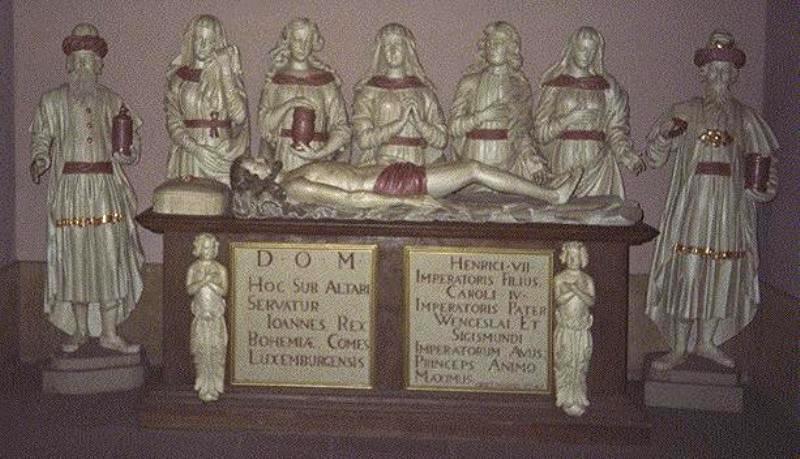

pensa-se em honrar a memória dos que deram a vida pela pátria, pela glória e pelo direiro; e aparecem os primeiros monumentos aos mortos. A morte heroica de João de Luxemburgo, rei da Bohemia, na batalha de Crécy, fê-lo entrar na lenda. Cego, mas fiel ao seu dever de aliado ao rei da França, manda atar o seu cavalo aos de seus companheiros e lança-se na escaramuça “bastante a frente do combate para não voltar”. O Imperador Carlos IV de Luxemburgo, seu filho, quis celebrar a sua memória no próprio centro das terras patrimoniais da dinastia. Mandou-o pois enterrar na Abadia de Nossa Senhora de Luxemburgo e não em Praga, nem em outro lugar.

Tumba de João, o Cego, rei da Bohemia, 1296-1346.

E não foi tudo. O seu túmulo de mármore foi ornamentado com uma decoração nunca vista. De fato, João aparecia nela rodeado de cinquenta figuras, representando os seus cavaleiros, caídos com ele em Crécy, bem reconhecíveis pelos os seus brasões.

Nada podia ser esquecido da existência daquele que encontrou a morte na guerra, nem a sepultura do seu corpo, nem a salvação da sua alma e muito menos ressaltar os feitos heroicos para salvaguardar a sua pátria e os seus aliados.

Dijon Beaux Arts Museum – O túmulo de Felipe, o Corajoso, Duque de Borgonha.

O dever da memória perpétua era incumbência de toda a comunidade, e não apenas à linhagem, que compete depois o dever de memória. Os monumentos medievais em homenagem a nobreza tiveram um significado cultural muito importante na Idade Média. restabeleceu um local de oferendas, de homenagens. Um local em que o povo em geral prestava a sua condolência aos feitos do nobre morto. estabelecia uma relação estável com a igreja pois os monumentos eram construídos em catedrais e o seu culto em geral trazia e aglomerava enorme quantidade de fiéis. Os monumentos estabeleceram a união e respeito do povo com a igreja pois a localidade estabelecia um vínculo reverencial ao seu homenageado. Como eu cito em meu livro: “Se como um bravo lutar e, morrer, ao lado de Deus haverei de sentar e, viver”

Sepulcro de João I de Castela, Catedral de Toledo, Espanha.

Paulo Edmundo Vieira Marques

7 classes de guerreiros de elite que já existiram na História

Cavaleiros medievais, ninjas e samurais, todo mundo já ouviu inúmeras fábulas incríveis envolvendo guerreiros notáveis. No entanto, ao longo da História, embora sejam menos populares do que os mencionados anteriormente, muitos outros combatentes foram imortalizados devido à sua bravura e incrível habilidade nas artes da guerra.

O pessoal do site ListVerse publicou um artigo revelando interessantes detalhes sobre alguns guerreiros e suas tropas, e nós aqui do Mega Curiososelecionamos sete deles para você conferir:

1 – Peltastas

Os peltastas eram membros da infantaria ligeira grega do século 5 e, normalmente, combatiam armados de dardos, estilingues, lanças e da pelta, um escudo leve que usavam para se proteger. Esses soldados não vestiam armaduras, o que lhes garantia grande mobilidade nos campos de batalha, e eram os responsáveis por iniciar as batalhas.

Depois de atacar os oponentes com seus estilingues e dardos, os peltastas retrocediam para dar espaço a pelotões melhor equipados. No entanto, sua atuação era cíclica, pois voltavam ao combate assim que as falanges abriam caminho. Originalmente, tratava-se de um exército de camponeses, já que os recrutas eram cidadãos comuns que se alistavam para lutar ou mercenários das tropas da Trácia.

2 – Catafractários

Chamados dessa forma devido à armadura que usavam — a catafracta, coberta de escamas feitas de aço ou bronze —, os catafractários pertenciam à cavalaria pesada do Império Parta no século 3. Seus cavalos também eram equipados com a mesma armadura de escamas que os cavaleiros, e os soldados costumavam empunhar longas lanças de 4,5 metros de comprimento chamadas kontos.

Os catafractários também carregavam arcos compostos que usavam para atacar os inimigos quando fingiam bater em retirada — em uma tática de guerra que ficou conhecida como “disparo de Parta” —, disparando flechas por sobre seus ombros. Algumas vezes os cavaleiros contavam com o apoio de camelos que carregavam flechas sobressalentes, e os romanos ficaram tão impressionados com os catafractários que adotaram formações semelhantes em seus próprios exércitos.

3 – Jinetes

Os jinetes — ou cavaleiros — pertenciam a uma classe de guerreiros comum naEspanha durante o século 14. Armados de espadas, lanças e dardos, embora fossem considerados soldados de cavalaria leve, os jinetes costumavam usar armaduras pesadas que consistiam de uma cota de malha, um bacinete (um capacete de ferro que cobria a cabeça, orelhas e os ombros) e uma couraça.

Além disso, as armaduras contavam com proteções para os joelhos e cotovelos, e os cavalos algumas vezes também usavam proteção. Os jinetes surgiram para combater os ataques da cavalaria mourisca durante a Reconquista, portanto, foram treinados para ficar à altura dos inimigos. Esses cavaleiros eram extremamente habilidosos e eram famosos pela forma como controlavam seus animais, entrando e saindo de alcance dos inimigos com grande rapidez.

4 – Mosqueteiros

Os mosqueteiros começaram a surgir pela China, Índia, Rússia, Império Otomano e pela Europa por volta do século 15, uma vez as armas de fogo foram introduzidas nas batalhas. A primeira guarda de mosqueteiros franceses — provavelmente os mais famosos — foi formada pelo Rei Luís XIII no ano de 1622, depois que o monarca promoveu uma companhia de cavalaria (os “carabins”) leve criada por seu pai, Henrique IV, armando-a com mosquetes.

A unidade dos Mosqueteiros da Guarda era formada por guerreiros de elite — principalmente nobres e os melhores soldados de infantaria — muito habilidosos com as armas de fogo. Os integrantes também carregavam consigo rapieiras (um tipo de espada fina e longa) e outra arma branca chamada main gauche, que consistia em uma adaga mais curta para ser usada em conjunto com a espada.

Os mosqueteiros eram mortais em batalhas em solo ou a cavalo e, além de participar de guerras, também era sua responsabilidade defender o rei e sua família. Quem introduziu o tabardo vermelho foi o Cardeal Richelieu — o mesmo do livro “Os Três Mosqueteiros” de Alexandre Dumas —, embora as cores azul e preta também fossem usadas. Os uniformes também traziam uma flor-de-lis e uma cruz, e eram complementados por luvas de couro, botas e o estiloso chapéu de cavalier.

5 – Maoris

Provenientes da Nova Zelândia, esses guerreiros traziam várias tatuagens pelo rosto e corpo e lutavam equipados com diversas armas, como o waihaka, uma espécie de porrete de madeira com uma endentação na extremidade para desarmar os inimigos, o toki pou tangata, um tipo de machadinha com cabo de madeira e lâmina de pedra, e o patu, uma clava curta feita de osso, pedra ou madeira.

Os exércitos eram formados tanto por homens como mulheres, e os integrantes eram mestres em realizar ações furtivas e empregar táticas de guerrilha. Os guerreiros eram treinados em artes marciais e usavam diversos tipos de dança, das quais o haka — cuja demonstração você pode ver no vídeo acima — é a mais famosa. Ela servia para induzir efeitos psicológicos, tendo como objetivo intimidar os inimigos.

O período anterior à guerra era marcado por muitos rituais, e os maoris lutavam até a morte para garantir que não restaria ninguém para buscar vingança. Você deve ter notado no vídeo que os guerreiros mostram a língua com frequência durante o haka. Essa ação era um enorme insulto, e transmitia o alerta de que os maoris primeiro matariam os inimigos e, depois, devorariam sua carne, o que acontecia com frequência.

6 – Janízaros

Formado pelo Sultão Murad I Bey em 1380, o exército dos janízaros se tornou o mais temido do Império Otomano na época. As tropas eram formadas por meninos cristãos capturados durante as guerras, levados como escravos e convertidos ao islamismo. Os melhores eram selecionados e treinados por um período de até 10 anos e, ao final, acabavam se transformando em verdadeiras máquinas de matar.

Os soldados eram habilidosos arqueiros e, por volta do século 15, começaram a ir para as batalhas armados com mosquetes. Os janízaros eram muito bem pagos e recebiam seus respeitáveis salários tanto em tempos de guerras como de paz, e eram conhecidos por sua lealdade inabalável. Além disso, os integrantes eram reconhecidos por seus curiosos “penteados” — eles raspavam as cabeças deixando um tufo de cabelo no topo e um rabo de cavalo — e fartos bigodes, assim como pelo uniforme, que consistia em cáftans e chapelões.

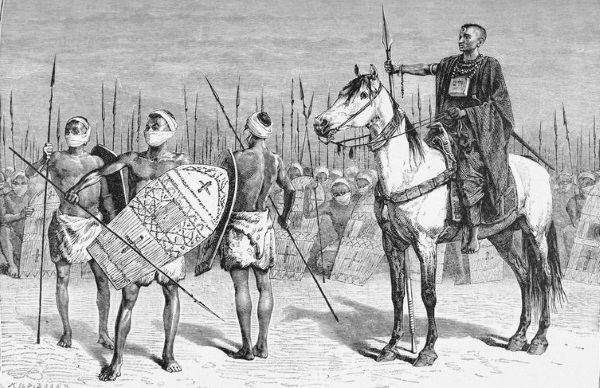

7 – Kanuris

Atualmente, os kanuris vivem no Estado de Borno, localizado no nordeste da Nigéria. No entanto, no século 19, seus surpreendentes guerreiros — que mais pareciam saídos de alguma tropa da Idade Média — haviam ajudado o seu povo a conquistar um território que ia do leste do Rio Níger, incluindo partes do sul da Líbia, norte do Camarões, grande parte do Chad e a área ocupada atualmente pelos kanuris.

Os soldados e seus cavalos lutavam equipados com armaduras extremamente resistentes feitas de algodão acolchoado, lanças e espadas. Alguns guerreiros também contavam com capacetes feitos de latão enfeitados com penas de avestruz e, às vezes, usavam cotas de malha, tudo ricamente decorado com uma variedade de padrões e figuras que simbolizavam os diferentes clãs. Além disso, um grupo de trompetistas liderava as tropas para as batalhas.

FONTE(S)

ListVerse

Crime organizado: As 10 maiores máfias do mundo

Máfia” refere-se a grupos secretos envolvidos com o crime organizado, distribuídos por uma série de países. Normalmente são referidos pelo nome do país em que se originou e a maioria dos membros grupo pertence a esta nacionalidade. O objetivo desses grupos é ter o controle total sobre uma determinada atividade (senão todas) criminosa.

Mas não se engane! Embora o cinema tenha romanceado, muitas vezes, o crime organizado, dando a impressão de que lá existem boas pessoas, na vida real é totalmente o oposto. Membros da máfia convivem com uma constante violência, desde atritos internos até com outros grupos rivais.

Não há um momento de paz para eles, e tampouco para as vítimas dos negócios ilegais em que atuam, incluindo tráfico de drogas, prostituição, tráfico de armas, proteção forçada e vários outros. Confira abaixo uma lista com os dez maiores grupos mafiosos espalhados pelo mundo e o tipo de negócio com que estão envolvidos.

01 – Jamaicana: A Yardie Britânica

O grupo Yardies foi formado pelos jamaicanos que imigraram para a Inglaterra em 1950. Eles criaram gangues violentas e se denominavam Yardies. Atuam no tráfico de drogas e de armas. Como não tentaram se infiltrar na política, não são considerados tão fortes como outros grupos mafiosos, porém conseguem obter armas mesmo sendo totalmente controladas na Inglaterra.

02 – A máfia albanesa

A máfia Albanesa é composta por um grande número de organizações criminosas que se baseiam na Albânia. Eles são ativos em países norte-americanos e europeus. Diz-se que a máfia albanesa se ??espalhou para os níveis internacionais nos anos 1980.

O crime organizado prevaleceu na Albânia desde o século 15. Nos Estados Unidos e Reino Unido, eles controlam casas de prostituição e tráfico de drogas e são conhecidos pelo uso de violência por vingança, como contra traidores.

03 – A máfia sérvia

A máfia sérvia opera em mais de dez países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França. Eles estão envolvidos em diversas atividades, como o narcotráfico, o contrabando, assassinatos por encomenda, esquemas de proteção forçada, jogos de azar e roubos.

Existem três grupos principais, chamados Vozdovac, Surcin e Zemun, que controlam os grupos menores. Atualmente existem cerca de 30 a 40 grupos atuando na Sérvia.

04 – A máfia israelita

Sim, quem diria, até eles possuem uma! Ela atua em muitos países em atividades como venda de narcóticos, tráfico de drogas e prostituição. Antigamente existia até uma admiração na forma como os membros se protegiam, porém, atualmente eles são cruéis e não pensam duas vezes antes de matar seus próprios membros por traição.

A máfia russa-israelense se infiltrou no sistema político dos EUA tão bem que as forças norte-americanas estão deixando de fazer qualquer progresso significativo em detê-los.

05 – A máfia mexicana

A máfia mexicana surgiu nas prisões norte-americanas no final de 1950 para proteger os presos contra outros detentos e dos funcionários. Eles estão envolvidos em extorsão e tráfico de drogas e possuem cerca de 30 mil membros espalhados por todos os Estados Unidos. Eles forçam as gangues e traficantes a pagar um imposto sobre a proteção, e os que se recusam são mortos.

Os membros de gangues, por vezes, usam uma tatuagem com o desenho de um círculo em chamas e facas cruzadas para identificarem-se. Especula-se que existem 150 membros prisionais que têm a autoridade para comandar assassinatos e 2 mil associados que executam estes comandos.

06 – A máfia japonesa: Yakuza

Famosa por muitos filmes de Hollywood, a Yakuza é um grupo de crime organizado nativo que usa ameaças e extorsão para obter o que querem. Sua origem data do século 17. Todos os membros são marcados com tatuagens, e alguns ainda ostentam esses desenhos no corpo inteiro.

Possuem 110 mil membros ativos distribuídos em 2.500 famílias. Eles estão envolvidos em esquemas de proteção forçada, importação ilegal de pornografia sem censura da Europa e EUA, casas de prostituição e da imigração ilegal.

A Yakuza exige atos extremos de dedicação que envolvem a amputação do dedo mindinho quando algum membro comete um erro. Isso é feito como uma forma de pedido de desculpas.

07 – Máfia chinesa: Tríade

A Tríade consiste de muitas organizações criminosas que se baseiam na China, Malásia, Hong Kong, Taiwan, Cingapura, entre outros países. Fora da China, também são ativos em solo americano em cidades como Nova York, Los Angeles, Seattle, Vancouver e San Francisco.

O grupo está principalmente envolvido com roubos, assassinato por encomenda, tráfico de drogas, extorsão, falsificação de moeda chinesa e pirataria, além de outros delitos menores. Seu início se deu no século 18, e era inicialmente chamado de Tian Di Hui. As tríades podem ter de 50 a mais de 30 mil membros.

08 – Máfia Colombiana

A máfia colombiana é basicamente formada por cartéis de drogas. Eles operam em muitos países e possuem organizações que lidam com aspectos políticos, militares e jurídicos dos cartéis. Os cartéis importantes da Colômbia são o Cartel de Cali, Medellín e o Norte del Valle.

Houve uma época que os cartéis foram ameaçados pelo tratado de extradição entre os EUA e a Colômbia. Os líderes se esconderam e ordenaram aos membros da máfia matar quem apoiasse o tratado. Eles também estão envolvidos em uma série de sequestros e terrorismo.

09 – A máfia siciliana: Cosa Nostra

A máfia siciliana Cosa Nostra é um grupo relativamente novo. Foi iniciado na segunda metade do século XIX, na Itália. Apesar disso, ele tem uma grande habilidade para planejar crimes grandes sem ser pego.

Possui grande atuação em solo americano e está envolvido em esquemas de proteção forçada, tráfico de drogas e armas, mediação de negócios criminal, controle de sindicatos, coleta de lixo e vários outros negócios que parecem dentro da lei. Possui um pequeno número de membros, entre 3.500 e 4 mil.

Além dos integrantes, há os associados que não são membros verdadeiros. Um membro terá que se submeter à cerimônia de iniciação, onde provavelmente terá que matar alguém para provar o seu valor. Cada membro terá que seguir o código do silêncio, sob pena de morte.

10 – A máfia russa

A máfia russa é, talvez, a mais perigosa. Teve origem na extinta União Soviética e agora possui influência em todo o mundo. Tem entre 100 mil a 500 mil membros. Eles estão envolvidos em crimes organizados em países como Israel, Hungria, Espanha, Canadá, Reino Unido, EUA e Rússia, só para citar alguns.

Eles também imigraram para Israel, Estados Unidos e Alemanha, usando identidades judaicas e alemãs. Suas atividades incluem tráfico de drogas e arma de fogo, bombas, contrabando, pornografia, fraude pela internet, entre vários outros.

Uma de suas regras é nunca cooperar com as autoridades. Se qualquer um dos membros delatar alguém ou repassar informações quando capturado pelas autoridades policiais, é morto assim que deixa a delegacia. Eles são temidos por seus atos de vandalismo, terrorismo, tráfico de órgãos e assassinatos encomendados.

FONTE(S)

CrystalKiss

O que é o Estado Islâmico?

autoproclamado Estado Islâmico não é um simples grupo de psicopatas. É um grupo religioso com crenças cuidadosamente pensadas, entre elas a de que será ele o agente do apocalipse que se aproxima. Aqui explicamos o que isso significa para a sua estratégia — e como acabar com ela.

PUB

De onde veio e quais são as suas intenções? A simplicidade destas perguntas pode ser enganadora e poucos líderes ocidentais parecem saber as respostas. Em Dezembro, o New York Timespublicou declarações confidenciais do major Michael K. Nagata, o comandante de Operações Especiais dos Estados Unidos no Médio Oriente, em que este admitia que não conseguia perceber o autoproclamado Estado Islâmico (EI). “Não conseguimos derrotar a ideia [por trás do movimento]”, disse. “Nem sequer conseguimos perceber a ideia.” No último ano, o Presidente Barack Obama tem-se referido ao Estado Islâmico ora como “não islâmico”, ora como “a equipa de novatos” da Al-Qaeda, comentários que revelam a confusão sobre o grupo e que podem ter contribuído para erros de estratégia grosseiros.

O EI conquistou Mossul, no Iraque, em Junho passado, e já exerce poder sobre uma área maior do que o Reino Unido. Desde Maio de 2010 que Abu Bakr al-Baghdadi é o seu líder, mas até ao Verão passado, a última vez que tinha sido filmado fora sob cativeiro americano em Camp Bucca durante a ocupação do Iraque, onde aparecia numas imagens granuladas. Então, a 5 de Julho do ano passado, durante o Ramadão, subiu ao púlpito da Grande Mesquita de al-Nuri, em Mossul, para um sermão em que se autodeclarava o primeiro califa ao fim de várias gerações — fazendo um up grade na resolução da sua imagem, que passou de granulada a alta definição, e da sua posição de guerrilheiro fugido das autoridades a comandante de todos os muçulmanos. O afluxo de jihadistas que se seguiu, vindo de todo o mundo, foi inédito em ritmo e quantidade, e ainda não parou.

De certa forma, a nossa ignorância sobre o Estado Islâmico é compreensível: é um reino obscuro e poucos foram até lá e regressaram. Baghdadi só falou para as câmaras uma vez, mas o seu discurso e os incontáveis vídeos de propaganda e encíclicas do EI estão acessíveis na Internet, e os apoiantes do califado têm feito tudo o que está ao seu alcance para dar a conhecer o seu projecto. Podemos concluir que o EI rejeita que a paz seja uma questão de princípio; que deseja um genocídio; que as suas posições o tornam constitucionalmente incapaz de certas mudanças, mesmo que estas garantam a sua sobrevivência; e que se considera o agente — e actor principal — do fim do mundo, que está iminente.

O Estado Islâmico, também conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), segue uma variante específica do islão, cuja crença no Dia do Juízo Final tem importância na sua estratégia e poderá ajudar o Ocidente a conhecer melhor o inimigo e prever o seu comportamento. A sua subida ao poder é menos parecida com o triunfo da Irmandade Muçulmana no Egipto (um grupo que os líderes do EI consideram apóstata) do que com a realidade alternativa distópica que [os líderes de seitas americanas] David Koresh ou Jim Jones quiseram criar para governar não apenas umas centenas de pessoas, mas oito milhões.O regozijo de um membro do EI numa parada em Raqqa, no Norte da Síria, a 30 de Junho, para celebrar a declaração de um califado STRINGER

Não temos sabido compreender a natureza do Estado Islâmico. Primeiro, tendemos a ver o jihadismo como monolítico e a aplicar a lógica da Al-Qaeda a uma organização que, sem dúvida, a ofuscou. Os apoiantes do Estado Islâmico com quem falei ainda se referem a Osama bin Laden como “xeque Osama”, um título honorífico. Mas o jihadismo evoluiu desde a época áurea da Al-Qaeda, entre 1998 e 2003, e muitos jihadistas desprezam as prioridades do grupo e a sua actual liderança.

Bin Laden encarava o seu terrorismo como o prólogo de um califado que não contava ver realizado durante o seu tempo de vida. A sua organização era flexível e operava como uma rede geograficamente dispersa de células autónomas. Pelo contrário, o Estado Islâmico precisa de território para se legitimar e de uma estrutura hierarquizada que o governe. (A sua burocracia divide-se nos ramos civil e militar, e o seu território em províncias.)

A segunda razão pela qual não o compreendemos tem que ver com uma campanha bem intencionada mas desonesta que nega ao EI a sua natureza religiosa medieval. Peter Bergen, que em 1997 fez a primeira entrevista a Bin Laden, intitulou o seu primeiro livro de Holy War, Inc., em parte por reconhecer Bin Laden como uma figura do mundo secular moderno. Bin Laden corporatizava o terror e fez dele um franchising. Exigia concessões políticas específicas, tal como a retirada das forças americanas da Arábia Saudita. Os seus soldados rasos moviam-se com confiança no mundo moderno. Na véspera de morrer, Mohamed Atta [um dos atacantes do 11 de Setembro] fez compras no Walmart e jantou na Pizza Hut.

É uma tentação fazer encaixar no Estado Islâmico a observação de que os jihadistas são pessoas seculares modernas, com preocupações políticas modernas, vestidas com disfarces religiosos medievais. Na realidade, muito daquilo que o grupo faz parece ilógico, a não ser que seja analisado à luz do seu empenho sincero e cuidadosamente arquitectado em transportar a civilização para um ambiente do século VII e da crença de que será o portador do apocalipse.

Os porta-vozes mais articulados dessa intenção são os próprios responsáveis e apoiantes do Estado Islâmico. Falam com gozo dos “modernos”. Em conversas, insistem que não irão — nem podem — afastar-se dos conceitos de governação integrados no islão pelo profeta Maomé e os seus primeiros seguidores. Falam frequentemente em código e com alusões que parecem estranhas ou antiquadas a não-muçulmanos e que se referem a tradições e textos específicos do islão dos primórdios.

Para dar um exemplo: em Setembro, o xeque Abu Muhammad al-Adnani, o principal porta-voz do Estado Islâmico, apelou aos muçulmanos dos países ocidentais, como a França e o Canadá, a encontrarem um infiel e “esmagarem a sua cabeça com uma pedra”, envenenarem-no, atropelarem-no com um carro ou “destruírem as suas colheitas”. Aos ouvidos ocidentais, os castigos de pendor bíblico — o apedrejamento e a destruição de colheitas — justapõem-se estranhamente ao seu incitamento mais modernizado de homicídio com um veículo. (E como se pretendesse mostrar que pode aterrorizar usando apenas o imaginário, Adnani chamou o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, “ancião não circuncidado”.)

Mas Adnani não estava a dizer apenas inutilidades. O seu discurso estava entrelaçado de fundamentos jurídicos e teológicos, e o seu apelo à destruição de colheitas ecoa ordens de Maomé para que se deixasse os poços de água e as colheitas dos inimigos em paz — a não ser que os exércitos do islão se encontrassem numa posição defensiva, e nesse caso os muçulmanos nas terras dos kuffar, ou infiéis, deveriam ser impiedosos e envenenar à vontade.