Voltaire Schilling

Esplendidas estátuas de deuses olímpicos, em geral reproduções de atletas e de saudáveis apolos, dominavam o espaço público das cidades e dos templos da época do paganismo greco-romano antigo. Todavia, se os crentes daqueles tempos viam seus ídolos com olhos otimistas, sempre esculpidos belos e cheios de vida, a concepção da História deles não era nada otimista. Viam a época em que lhes coube viver como um tempo de ruínas e decadência. O cristianismo, pelo contrário, apesar de difundir a imagem de um filho de Deus sofredor, lacerado e pregado numa cruz, incutiu nos seus seguidores, especialmente a partir da obra de Santo Agostinho (354-430), uma ideia otimista do porvir.

Santo Agostinho (354-430)Foto: Reprodução

O fim dos Tempos do Apocalipse

A concepção cristã da História exposta no Apocalipse de São João, derradeiro livro incluído na Bíblia, era ainda aterrorizante. Num determinado momento do futuro, segundo o relato do evangelista São João, por ocasião do Juízo Final, cenas pavorosas ocorreriam. Apavorantes assombrações, Grog e Magog, vindas do fundo da terra emergiriam das fendas dela para horrorizar o mundo dos vivos. Todavia não se atribua apenas às atordoantes passagens do Apocalipse o temor à proximidade do Dia do Juízo Final.

Pode-se dizer que a alta teologia, a teologia de Santo Agostinho (354-430) exposta no “A Cidade de Deus”, 413-426, por igual contribuiu para uma interpretação no mínimo um tanto ambígua do que poderia considerar-se como as etapas finais da Cristandade, deixando uma sombra de inquietação pairando mesmo entre os poucos ilustrados daqueles tempos.

O Bispo de Hipona dividia, como tantos outros antes e depois dele, a História do mundo em várias idades, em seis para ser-se mais exato. Santo Agostinho incorporou nesta visão do destino da Cristandade, percorrendo etapas distintas ao longo da História, inclusive os acontecimentos históricos referentes aos judeus. A Quinta idade, por exemplo, datou do cativeiro da Babilônia até a vinda de Cristo, sendo que a Sexta teria se iniciado após o nascimento do Salvador.

O atemorizante é que, na classificação de Agostinho, esta idade derradeira da Cristandade se encerraria com a aparição do Anticristo, cujos sinais do seu advento já estavam anunciados de certa forma pela invasão dos bárbaros no século 5 seguida da destruição do Império Romano.

A concepção pagã da História

Esta, no entanto, é uma das tantas interpretações conhecidas que aponta para um possível pessimismo agostiniano. Entretanto, para Etienne Gilson, o grande historiador belga da filosofia medieval e cristã, Santo Agostinho, ao contrário, erigiu uma concepção da História otimista. Ele, pela primeira vez, apresentou no Mundo Antigo uma visão que rompia com a concepção cíclica que os filósofos e poetas pagãos greco-romanos tinham da História e mesmo da vida. Para eles, como foi exposto de maneira cabal por Hesíodo na Teodicéia, a grandeza já havia ocorrido no passado remoto, nos quatro períodos anteriores à Quinta Idade, a do ferro, época de inevitável perversão e decadência.

No entender dos antigos pagãos avançava-se sempre para etapas piores, da Idade do Ouro para a Idade do Ferro, da exuberância para a degradação. No futuro da humanidade era a ruína quem a aguardaria.

Hesíodo (viveu entre o século 8 e 7 A.C.)Foto: Reprodução

Rumo à Redenção

Santo Agostinho, ao contrário deles, viu na História o périplo a ser percorrido pelo povo de Cristo, partindo da imperfeita e pecadora Cidade Terrestre até atingir a consagradora Cidade Celeste, da impura Cidade dos Homens em direção à castíssima Cidade de Deus. Uma longa viagem do Pecado à Redenção. Quase o mesmo roteiro do povo judeu depois de liberto do cativeiro do Egito dirigindo-se à Terra da Promissão.

Longe de ter uma percepção negativa do futuro, ele animava e esperançava o cristão de que dias melhores certamente viriam e que era possível, no devir ainda indeterminado, que o Reino dos Céus finalmente se instalasse na terra.

De certo modo, esta concepção da História como a previsão de um inevitável desaguar na felicidade coletiva futura, foi por igual herdada pelos filósofos otimistas dos Tempos Modernos, tais como Condorcet (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, de 1795) e Hegel ( Vorlesungen über der philosophie der Geschichte, de 1830), assim como pela larga maioria dos reformadores sociais contemporâneos.

Bibliografia

Agostinho, Santo – A Cidade de Deus. Petrópolis RJ: Editora Vozes, 1990. 2 v.

Brown, Peter – Santo Agostinho. São Paulo-Rio de Janeiro: Editora Record, 2005.

Cremona, Carlo – Agostinho de Hipona: a razão e a fé. Petrópolis RJ: Editora Vozes, 1990.

Gilson Etienne – La filosofia en la Edad Media: desde los orígines patrísticos hasta el fin del siglo XIV. Madri: Editorial Ggredos, 1958.

22.2.19

Santo Agostinho e a concepção cristã da História

A Paixão de Cristo

Voltaire Schilling

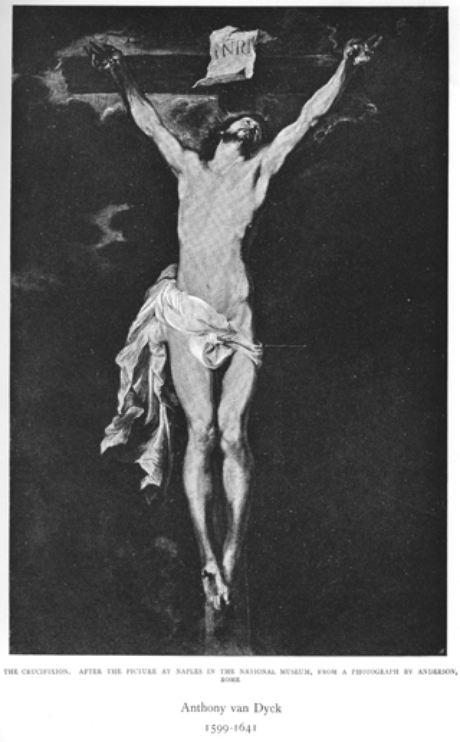

Os últimos cinco dias que Jesus Cristo passou vivo foram emocionantes. Tanto para ele como para seus seguidores. A entrada triunfal dele em Jerusalém na semana da páscoa judaica, os tumultos que sua presença causou ao redor do Templo Sagrado, as altercações com os fariseus, a última ceia, a traição, a prisão, o julgamento, a flagelação e a crucificação, tudo foi muito rápido, avassalador, compondo os atos do Drama da Paixão. Episódio trágico até hoje representado no mundo inteiro pelas comunidades cristãs.

A crucificação (A. van Dyck, 1599-1641)Foto: Reprodução

A páscoa em Jerusalém

“A religião, até hoje, não teria existido sem uma parte de ascetismo, de devoção, de maravilhoso.”

E.Renan – A Vida de Jesus, 1863.

Na páscoa Jerusalém lotava. Em situações normais acredita-se que a cidade não comportasse mais de 50 mil habitantes na época de Jesus Cristo. Todavia, durante as grandes festas judaicas, multidões vindas de todas as partes do País de Canaã para lá afluíam. As cercanias ao redor do Beit Hamikdash, o Templo Sagrado, tornavam-se um vespeiro humano com o entra e sai daqueles que para lá iam depositar suas oferendas nos altares santos e fazer as prostrações.

Vindo da Galiléia, um tanto que fugido, sentindo-se ameaçado pela polícia de Herodes Antipas, Cristo decidiu-se por fazer uma entrada triunfal na cidade santa. Para afirmar publicamente que o seu reinado, ao contrário da monarquia herodiana, era o império dos simples, adentrou pelo portão montado num jumentinho. A multidão local, lançado Hosanas, recebeu-o como “ o filho de Davi”, alguém que havia herdado do lendário rei o poder de fazer curas e operar milagres. Entretanto, o recém chegado logo se indispôs com meio mundo.

A Palestina no tempo de Cristo

A Palestina, na ocasião chamada de País de Canaã ( da cor púrpura , em fenício), estava ocupada pelas legiões romanas desde que Pompeu fizera de Jerusalém seu quartel-general, no ano 63 a.C. Sabendo que a única maneira de manter uma certa autonomia dos judeus era aliando-se aos romanos, o rei Herodes, dito o Grande, da etnia dos ismodeus judaizados, resolveu associar-se inteiramente aos desígnios de Roma. Desde o ano de 38 a.C. ele, com o beneplácito dos triúnviros Marco Antônio e Otávio, fora indicado como Rex amicus et socius populi Romani.

Herodes o Grande e dois de seus filhosFoto: Reprodução

A política de Herodes foi sempre apoiar o principal caudilho romano, posição essa que não era bem vista pelo seu povo em geral. Mas o que poderia fazer o pequeno reino de Israel frente às águias imperiais cujas asas estendiam-se por boa parte do mundo europeu e mediterrâneo? Assim é que os hebreus tiveram que conformar-se em submeter-se ao Regime do Protetorado. Quanto Herodes o Grande morreu, no ano 4 a.C. ( data que virou festa judaica), seu reino foi dividido numa tetrarquia entre seus filhos. O próprio povo, por meio dos altos sacerdotes, intercedeu junto as autoridades de ocupação para que os poderes tirânicos da dinastia herodiana fossem limitados por Roma.

A tetrarquia e os procuradores romanos

A Arquelau coube a posição de etnarca ( uma espécie de governador de província) da Judéia e da Samária, a Herodes Antipas a parte da Galiléia e da Perea, enquanto que o seu irmão Herodes Filipe ficou com a Iturea e a Galaunítida. Todos eles inteiramente obedientes ao Legatus Augustae, ao governador-geral romano da Síria. Este por sua vez se fazia representar na região através de um procurador cuja sede oficial ficava na cidade de Cesaréia Marítima, deixando que Jerusalém permanecesse no controle simbólico do sinédrio, da assembléia dos anciãos responsáveis pelo Templo Sagrado, presidida por um sumo-sacerdote. Na época de Cristo, ele chamava-se Caifás. Os romanos, seguindo a tradição de serem liberais nas questões religiosas, permitiam que os judeus mantivessem suas cerimônias e se comprometeram a não perturbarem os rituais ou a profanarem os espaços sagrados deles. Tanto assim que causou enorme tumulto quando Herodes o Grande, num gesto de querer agradar os ocupantes, mandara expor uma águia dourada, símbolo romano, numa das entradas do Templo. Perturbação que obrigou os romanos a submeterem os hierosolimitas, a população de Jerusalém, ao duro braço da legião.

A tensão entre a população e os ocupantes era pois constante, resultando em intermináveis desavenças e amotinamentos que eram reprimidos sem dó pelos centuriões ( desavenças essas que três décadas depois da morte de Cristo gerarão a grande rebelião judaica de 66, seguida da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano de 70). Além das rivalidades que separavam os saduceus (mais conciliadores) dos fariseus (os “separados”), os escribas e doutores da lei que desejavam viver o mais próximo possível de acordo com a Lei Mosaica, havia ainda entre os judeus uma facção extremista, a dos zelotes. Muitos deles atacavam os romanos, e aqueles que colaboravam com eles, armados com punhais ( sikos, em grego), dai também serem designados como sicários. Seguramente foi essa instabilidade crescente que fez com que a administração romana aumentasse ainda mais a sua presença na região, transformando o Regime do Protetorado ( que se estendeu de 38 a.C. ao ano 6 d.C.), onde os tetrarcas tinham certa autonomia, numa a ordem política mais controlada diretamente por eles: a dos Procuradores Romanos ( de 6 a 66 d.C.).

Jesus Cristo se indispõe

Em Jerusalém, Cristo sentiu-se indignado com a presença de centenas de vendedores que ocupavam o adro do Templo para negociarem de tudo, inclusive pombas a serem dadas em holocausto. Agindo com o cajado na mão para afastar dali os profanadores, disse que aquele era um espaço para orar e não mercadejar. A tensão aumentou ainda mais no dia seguinte. Instalado nas escadas do Templo para pregar a chegada do Reino dos Céus, logo atraiu a atenção dos escribas e dos fariseus, que questionaram a presença dele naquele recinto. Viram-no como um um intruso, um farsante da Galiléia que viera promover a confusão e a descrença na capital do reino.

Como Jesus fora batizado, uns tempos antes, por João Batista ( o famoso profeta que, quando preso na fortaleza de Maquerunte, tivera a cabeça decepada a mando de Herodes Antipas, para antender o pedido da sua esposa Herodíade), acreditou que não devia dar explicação aos burocratas do Templo. Como o assédio deles o incomodava, pois não cessavam as provocações, o Nazareno reservou a eles uma bateria de maldições, sete no total, nas quais clamou abertamente para que o povo local não seguisse aquela gente serpentina de dupla cara e atitude hipócrita que dominava o Templo. Assim, terminou por declarar guerra ao comércio e à burocracia sacerdotal, tendo ao seu lado somente um punhado de seguidores que tinham vindo com ele desde a Galiléia.

Não só isso, lançando mão de algumas parábolas, profetizou que os judeus perderiam em breve o estatuto de ser o Povo Eleito de Deus ( a mais explicita delas foi a dos “vinhateiros homicidas”, Mateus 21-22), como por igual imprecou contra Jerusalém acusando-a de matar os profetas e apedrejar os que eram enviados a ela, vaticinando que “ a vossa casa ficará abandonada” ( Mateus 23-24). Não é de se estranhar, assim, que o considerassem como alguém abertamente dissidente do judaísmo de então.

A última ceia

Entre um dia e outro, ele se recolhia à casa de Simão, o leproso, na aldeia de Betânia, para mostrar a todos que nada podia assustá-lo. Os testemunhos indicam que o seu temperamento se alterara naqueles dias derradeiros. Tornou-se pensativo e tristonho. Em três ocasiões anteriores ele alertara os discípulos que a vinda dele para Jerusalém resultaria na sua morte e ressurreição (Mateus 16;17-18;19-20). Na noite de quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão, no jardim de Getsémani, no Monte das Oliveiras, fez a derradeira reunião com seus apóstolos. Durante a modesta ceia, quando deu-se a Eucaristia, a partilha do pão e do vinho entre ele e os seus, previu a traição de um deles. De fato, Judas Escariotes entregou-o a gente do Templo por 30 moedas de prata. Seguramente deve tê-lo chocado a covarde debandada dos seus seguidores quando, encerrado o encontro, a guarda chegou para levá-lo.

Do pretório ao Gólgota

A Ressurreição de Cristo (tela de M.Grünewald, 1515)Foto: Reprodução

As denúncias recebidas por Caifás, o sumo sacerdote e principal autoridade teocrática judaica, obrigara-o a mandar deter Cristo. O fato de se apresentar como Rei dos Judeus colocava-o na posição de agente subversivo, simultaneamente contra o Templo, que não lhe reconhecia nenhuma autoridade mística e contra o Governo dos Procuradores instalado por Roma, (que naquela ocasião era exercido por Pôncio Pilatos). A briga com os vendilhões e as discussões públicas com os escribas selaram-lhe o destino.

O julgamento dele foi sumaríssimo. Levado na mesma noite à corte do Sinédrio, o grande tribunal dos anciãos, Caifás acusou-o de blasfemo. Crime punido com a morte. Se fosse seguida a lei mosaica ele seria lapidado. Os romanos encarregados de aplicar o ius gladii, preferiam a crucificação. Na presença de Pilatos, o prefeito da Judéia (*), provavelmente instalado na Torre Antônia, ao lado do Templo, para a decisão final, ele não esboçou nenhum gesto de defesa. A turba que estava presente - na hora em que o chefe romano lançou mão da venia, o direito de suspensão de uma sentença proferida - saudou o nome de Barrabás, um delinqüente local. Cristo, apupado, aceitou o martírio.

No calvário até chegar ao Gólgota, a colina em forma de caveira situada fora da cidade, ele, além de carregar o lenho, passou pelo inferno das vergastadas e demais flagelos que os romanos costumavam aplicar aos sentenciados que padeciam na cruz. Somente as mulheres o acompanharam até o derradeiro suspiro ( João, o evangelista, assegurou que ele era o único dos seguidores que estava presente). Pregaram-no na cruz ao lado de dois ladrões como que para humilhá-lo na sua ambição de apresentar-se como Rei dos Judeus e filho de Deus.

(*) O procurador Pôncio Pilatos estava em Jerusalém para acompanhar a páscoa e, com sua presença, evitar a ocorrência de possíveis perturbações da ordem. Herodes Antipas, o tetrarca, também lá se encontrava por ocasião do julgamento de Cristo, mas apenas para se fazer presente naquela ocasião festiva.

Bibliografia

Armstrong, Karen – Jerusalém, uma cidade, três religiões, S.Paulo, Cia das Letras, 2001.

Bíblia de Jerusalém, S.Paulo, Edições Paulinas, 1985.

Donini, Ambrogio – História do Cristianismo, das origens a Justiniano, Lisboa, Edições 70, 1980.

Daniel-Robs – A Palestina no Tempo de Jesus Cristo, Lisboa, Edições Livros do brasil, s/d.

Richardson, Peter – Herod, king os the jews and friend of the romans, Carolina do Sul, EUA, University of South Carolina, 1996.

Toynbee, Arnold ( dir.) El crisol del cristianismo, in Historia de las civilizaciones, Madri, Alianza Editorial/Labor, 1988, vol.4.

Fonte:

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/historia/a-paixao-de-cristo,ed4cec68cd0e7714180f417cdd37986123ljllkk.html

Maria I de Portugal

Por Misleine Neris de Souza Silva

Licenciatura Plena em História (Faculdade JK-DF, 2012)

Pós-graduação em História Cultural (Centro Universitário Claretiano, 2014)

Maria I foi a primeira rainha portuguesa, a mais velha das cinco filhas de D. José I com Mariana Vitória da Espanha e nasceu em 17 de Dezembro de 1734 em Lisboa quando recebeu o título de "Princesa da Beira". Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, ficou para a história como a “Rainha Louca”, reinou durante 38 anos entre 1777 e 1815. Com a subida do seu pai ao trono de Portugal em 1720, recebeu os títulos de “Princesa do Brasil” e “Duquesa de Bragança”.

Rainha I de Portugal, em pintura atribuída a Giuseppe Troni (óleo sobre tela, 1783).

Consumou o seu casamento em 1760 com o seu tio paterno D. Pedro III. O seu reinado iniciado em 1815 foi conduzido por três matrizes: preparar as "ofensas" a Deus, moralizar a vida pública e fomentar um modo de governo progressista.

O seu governo ficou marcado o episódio da “Viradeira” em que foram nomeados novos Secretários de Estado em substituição do Marquês de Pombal, levando a uma quebra do controle estatal sobre muitas áreas e um retorno da influência da Igreja e da alta nobreza sobre o Estado. Foram também soltos todos os presos políticos.

Dedicou-se, sobretudo, às obras sociais e à paz, tendo chegado a conceder exílio em Portugal a aristocratas franceses que fugiam à "Revolução Francesa". Fervorosa e muito religiosa, a rainha era também muito melancólica e à tristeza, resultava numa personalidade de baixos emocionais frequentes.

Apesar do seu curto reinado, desenvolveu a área diplomática e fez obras públicas, tendo assinado um tratado de comércio com a Prússia em 1789. Na área científica e cultural, enviou comissões científicas ao Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique e assinou obras muito importantes como a Real Academia de Ciências de Lisboa e também a Real Biblioteca Pública da Corte de Portugal.

Ligada ás causas sociais e dos desprotegidos, fundou a Casa Pia de Lisboa e a formação de oficiais da Academia Real de Marinha Portuguesa. No Brasil proclamou 5 de Janeiro de 1785 um alvará impondo pesadas restrições à atividade industrial. Nesta época decorreu o processo de condenação e execução de Tiradentes, no qual a rainha teria pedido que este não fosse executado.

Devido ao agravamento do seu estado psiquiátrico, o seu filho D. João VI assumiu os assuntos do Estado entre os anos de 1792 e 1799, ano em que passou a governar em seu próprio nome como Regente. Como forma de se tentar a cura, foi pedida a vinda para Portugal do Dr. Willis de Londres, um médico real de Jorge III que a todo o custo não fez os tratamentos vingarem.

Ao juntar aos problemas vividos na corte francesa que ocasionaram a morte na guilhotina do Rei Luís XVI, o seu filho D. João VI assume a regência. Com as invasões francesas acontecendo e todo um conjunto de instabilidades, aconteceu a fuga da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808 pelo perigo de invasão.

D. Maria I vai contrariada para o Brasil e agrava do seu estado de saúde mental. Com a derrota de Napoleão em 1815 a família real ainda continuava no Brasil. Sempre incapacitada, morreu na cidade do Rio de Janeiro no Convento do Carmo após oito anos vividos no Brasil. O seu corpo foi sepultado no Convento da Ajuda também no Rio de Janeiro. No ano de 1821, com o regresso da Família Real Portuguesa para Portugal, os seus restos mortais foram levados para a Basílica da Estrela em Lisboa.

Referências:

http://www.arqnet.pt/portal/portugal/temashistoria/maria1.html acesso: 09 jan 2019.

https://www.leme.pt/biografias/80mulheres/maria.html acesso: 09 jan 2019.

https://www.vortexmag.net/d-maria-i-a-primeira-rainha-portuguesa-era-esquizofrenica-e-usava-colete-de-forcas/ acesso: 09 jan 2019.

Povos Francos

Dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, apenas os francos conseguiram fundar um reino que durou por mais tempo. Foram os francos, que ocuparam a região conhecida como Gália.

A primeira dinastia (família) que governou os francos foi a Merovíngea,fundada por Meroveu (448-457), sob o reinado de seu descendente Clóvis I, o reino Franco se expandiu, depois foi dividido entre seus filhos, dando origem aos chamados rei indolentes que foram perdendo poder para seus criados, chamados de mordomos do paço (prefeito).

Carlos Martel (688-741) que era um prefeito do palácio conseguiu comandar um exército que em 732 derrotou os árabes muçulmanos, na batalha de Tours, próxima a Poitiers e evitando que estes dominassem a Europa. Depois de tal feito seu filho Pepino, o breve, (715-768), acabou se tornando rei do Império Franco, destronando Childerico, último rei merovíngeo.

Os vitrais são um exemplo de arte produzida durante a Idade Média.

Pepino, o breve deu início aos reis da dinastia carolíngia (por causa de Carlos Martel), mas é seu filho Carlos Magno (742-814) que se tornou o mais importante monarca da Idade Média, fez campanhas militares que expandiu o império Franco por toda Europa e depois chamado de Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno derrotou todos os seus inimigos e fez alianças com outros reis, criando um Império que desde o Império Romano, não havia ocorrido na Europa Ocidental. Criou as Marcas, como a Marca Hispânica, onde seus guerreiros limitavam o seu império com os domínios dos árabes muçulmanos na Espanha.

Também criou leis escritas, chamadas de capitulares, onde regulamentava as antigas leis e tradições medievais, antes só mantidas oralmente, como as questões de suserania e vassalagem.

Carlos Magno ainda fez uma reforma cultural (renascimento carolíngio), onde incentivou a arte, a arquitetura e até a abertura de escolas para alfabetizar o povo. Um exemplo desta arte foi às iluminuras nos livros e um alfabeto de letras conhecidas como pequenas carolinas.

Após a morte de Carlos Magno em 814, seu filho Luis, o Piedoso, tentou garantir o império, o que não foi possível devido a forte descentralização política, em razão do feudalismo e de uma economia muito ruralizada.

Com a morte de Luis, o Piedoso, seus filhos dividiram o império Franco em 843 no Tratado de Verdum.

Carlos, o Calvo (840-877) ficou com a França (parte ocidental do império), seu irmão Lotário (795-855) ficou com a região central do império e Luís, o germânico, ficou com a parte mais oriental. Com a divisão os nobres se fortaleceram, acabando com o desejo da Igreja em restabelecer um grande Império Cristão, como houvera no Império Romano.

Frederico Czar

Professor de História

Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/francos

Os 8 dispositivos de tortura mais dolorosos da Idade Média

Do estilhaço temido para o britador de cabeça, dê uma olhada nos mais dolorosos e dolorosos dispositivos de tortura da Idade Média.

Dispositivos de tortura da Idade Média: a serra

Antes de a serra receber seu papel superficial de cortar madeira e material espesso, era usada para cortar seres humanos em tortura ou execução. A vítima seria segurada de cabeça para baixo, permitindo que o sangue corresse para a cabeça, e então o torturador começaria lentamente a cortá-los entre as pernas.

Com o sangue contido na cabeça, a vítima permaneceria consciente durante a maior parte do corte, muitas vezes apenas desmaiando ou morrendo quando a serra bateu no meio da seção.

Dispositivos de tortura medievais: Breast Ripper ou a aranha

Para aquelas mulheres que foram acusadas ou adultério, aborto ou qualquer outro crime, elas foram submetidas à dolorosa tortura do extrator de mama ou da aranha.

Como o nome sugere, o dispositivo parecido com uma garra, que terminava em pontas, era aquecido e usado para rasgar ou rasgar os seios de uma mulher. A aranha era uma variante, presa a uma parede, em vez de presa no peito de uma mulher por um torturador.

Os melhores dispositivos de tortura: o rack

Provavelmente o mais conhecido dispositivo de tortura da Idade Média, o rack era uma plataforma de madeira, com rolos em ambas as extremidades. As mãos e os pés da vítima estavam amarrados em cada extremidade e os rolos seriam virados, esticando o corpo da vítima para comprimentos desconfortáveis.

Dispositivos dolorosos de tortura: divisor de joelho

Usado com frequência durante a Inquisição Espanhola, o divisor de joelhos, naturalmente, foi usado para dividir o joelho de uma vítima. O dispositivo foi construído a partir de dois blocos de madeira com um parafuso na parte de trás, e foi preso na frente e na parte de trás do joelho. Uma volta do parafuso e, ei, presto, um joelho foi facilmente e dolorosamente aleijado. Também foi usado em outras partes do corpo.

Dispositivos de tortura da idade média: o triturador de cabeça

Extremamente inventivo com nomes, o triturador de cabeça (muito parecido com o estripador de mama e o divisor de joelho) fez exatamente o que foi chamado. O queixo estava no degrau inferior, a cabeça embaixo da tampa e o giro dos parafusos resultaria em uma morte muito repugnante - cérebros saindo das órbitas abertas, dentes e ossos esmagados e restos mutilados.

A roda

Mais comumente usado na Alemanha durante a Idade Média, a roda era uma forma favorita de execução. A vítima foi amarrada à roda no chão e cruzetas de madeira foram colocadas embaixo de cada articulação principal (punho, tornozelos, quadris, ombros, joelhos).

Depois que as amabilidades eram observadas, o torturador começava a martelar as peças com uma roda pesada, reforçada com ferro. Após o ataque severo, os membros da vítima foram trançados nos raios das rodas e exibidos ao público em geral até a morte da vítima.

O cavalo de madeira

O cavalo de madeira, o pônei de madeira ou o burro espanhol, é o nome dado a um dispositivo de tortura extremamente doloroso usado ao longo da história, particularmente durante o período colonial americano e os tempos medievais. Existem três variações do dispositivo, no entanto, o princípio e o design são os mesmos.

O dispositivo de madeira é de forma triangular e angulado, muitas vezes afiado no topo. A vítima é forçada a montar o "cavalo" triangular, colocando todo o seu peso sobre a vulva, com pesos adicionais aos tornozelos para evitar que caiam.

Escusado será dizer que o peso adicional iria puxar todo o corpo da vítima para baixo gravemente ferindo sua virilha, e às vezes até cortá-lo ao meio - tornando-se um dos dispositivos de tortura mais brutais de sempre.

O berço de Judas

Semelhante ao cavalo de madeira, o berço de Judas era um dispositivo em forma de pirâmide e afiado, no qual a vítima foi abaixada por meio de cordas. Quando a vítima foi abaixada, o dispositivo lentamente abriria o ânus, a vulva ou o escroto. Embora o dispositivo seja frequentemente atribuído à Inquisição Espanhola, há evidências de que existia antes dessa época como parte de apresentações paralelas ao carnaval.

Águia de Sangue: O Método da Tortura Viking. Alguns Historiadores Não Acreditam Que Aconteceu Realmente

As sagas vikings descrevem a execução ritual da águia de sangue, na qual as vítimas eram mantidas vivas enquanto suas costas eram abertas para que suas costelas, pulmões e intestinos pudessem ser puxados para a forma de asas ensangüentadas.

Pinterest Uma execução de águia de sangue.

Os vikings não entravam nas cidades andando em raios lunares e arco-íris. Se suas sagas devem ser acreditadas, os vikingscruelmente torturaram seus inimigos em nome de seu deus Odin quando conquistaram território. Se a sugestão de uma águia de sangue foi proferida, um deixou a cidade e nunca mais olhou para trás.

As sagas vikings definem a águia de sangue como um dos métodos de tortura mais dolorosos e aterrorizantes já criados. A história descreve:

- Earl Einar foi até Halfdan e esculpiu sangue nas costas dele, desta forma, ele enfiou uma espada no tronco pela espinha dorsal e cortou todas as costelas, da espinha dorsal até os lombos e puxou os pulmões para fora. … ”

Acredita-se que um dos primeiros relatos do uso da águia do sangue tenha ocorrido em 867. Ela começou alguns anos antes, quando Aella, rei da Northumbria (atual North Yorkshire, Inglaterra), foi vítima de um ataque viking. Aella matou o líder viking Ragnar Lothbrok, jogando-o em um poço de cobras vivas.

Uma estátua de Ragnar Lothbrok.

Em vingança, os filhos de Lothbrok invadiram a Inglaterra em 865. Quando os dinamarqueses capturaram York, e o filho de Lothbrok, que também era o mais temido viking de sua época, Ivarr o Desossado, fez com que Aella fosse morta.

Claro que matá-lo não era bom o suficiente. O pai de Ivarr, Ragnar, tinha - alegadamente - encontrado um destino repulsivo por um poço de cobras.

Ivarr the Boneless queria fazer um exemplo de Aella e causar medo nos corações de seus inimigos.

Assim, ele cometeu o maldito rei para a águia de sangue.

Como funcionou

Os estudiosos modernos debatem como os Vikings realizaram essa tortura ritual e, de fato, se eles realizaram o método horrível. O processo da águia de sangue é de fato tão cruel e horrível que seria difícil acreditar que pudesse realmente ser realizado. Independentemente de ser apenas um trabalho de ficção literária, não há como negar o fato de que o ritual era revirar o estômago.

As mãos e as pernas da vítima foram amarradas para evitar fugas ou movimentos bruscos. Então, a pessoa que procurava vingança apunhalou a vítima pelo cóccix e subiu em direção à caixa torácica. Cada costela foi meticulosamente separada da espinha dorsal com um machado, que deixou os órgãos internos da vítima em plena exibição.

Diz-se que a vítima permaneceu viva durante todo o procedimento. O que é pior, os Vikings, então, literalmente, esfregam sal na ferida aberta na forma de um estimulante salino.

Como se isso não bastasse, depois de ter todas as costelas da pessoa cortadas e espalhadas como dedos gigantes, o torturador então puxou os pulmões da vítima para fazer parecer que a pessoa tinha um par de asas espalhadas as costas dele.

Assim, a águia de sangue foi manifestada em toda a sua glória sangrenta. A vítima se tornou um pássaro viscoso e sangrento.

Os vikings mais do que descrevem o método da tortura. Você também pode assisti-lo, mas esteja avisado.

O rei Aella não foi o último real a enfrentar a águia de sangue. Um estudioso acredita que pelo menos quatro outras figuras notáveis da história do norte da Europa sofreram o mesmo destino. O rei Edmundo da Inglaterra também foi vítima de Ivarr, o desossado. Halfdan, filho do rei Haraldr da Noruega, o rei Maelgualai de Munster e o arcebispo Aelheah foram todos considerados vítimas de tortura da águia de sangue, porque eles foram vítimas do impiedoso e sanguinário Ivarr o desossado.

Isso significa que o método de tortura poderia ter ocorrido na Inglaterra, Irlanda e França. Havia duas razões principais para os Vikings usarem a águia de sangue em suas vítimas. Primeiro, eles acreditavam que era um sacrifício para Odin, pai do panteão nórdico dos deuses e do deus da guerra.

Segundo, e mais plausível, foi que a águia de sangue foi feita como um castigo para indivíduos sem honra. De acordo com a saga de Orkneyinga dos Vikings, Halfdan foi derrotado em batalha pelas mãos de Earl Einar, que então o torturou com uma águia de sangue enquanto ele conquistava o reino de Halfdan. Da mesma forma, Aella foi torturada em vingança.

De fato, até as histórias da águia de sangue - verdade ou não - teriam esvaziado qualquer aldeia apenas de boca em boca antes que os vikings pudessem até mesmo fazer terra ali. No mínimo, os rumores de tal tortura teriam estabelecido os vikings como um destino divinamente apavorante - e não para se brincar com eles.

Ritual ou boato?

As vítimas da prática morreram nos anos 800 e 900, talvez nos anos 1000. Contas escritas, muitas vezes embelezadas e contadas para entretenimento durante longas noites de inverno no norte, não aconteceram até os anos 1100 e 1200.

Escritores das sagas viking ouviram histórias e as escreveram. Talvez eles tenham embelezado a ferocidade dos vikings para fazê-los parecer mais heróicos.

Wikimedia Commons Uma representação de mensageiros do rei Aella trazendo notícias aos filhos de Ragnar Lothbrok. Obviamente, isso não adiantou nada.

No entanto, pode haver mérito para a história da águia de sangue. Os poetas que as escreveram eram muito específicos no método usado. Certamente, alguém realmente tentou esse método de tortura por causa dos detalhes que alguém descreveu. Um historiador dinamarquês, Saxo Grammaticus, transmite o ritual como meramente o meio de esculpir uma águia nas costas de uma vítima e outros detalhes foram acrescentados mais tarde, “combinados em seqüências inventivas projetadas para o máximo de horror”.

Ou a águia de sangue era uma coisa real, ou era uma ferramenta de propaganda. Mas de qualquer forma, era aterrorizante.

Os vikings empregaram outros métodos de tortura além da águia do sangue.

Um era conhecido como carne Hung, que era tão desagradável quanto parece. Os vikings perfuravam os saltos das vítimas, enfileiravam as cordas nos buracos e depois as penduravam de cabeça para baixo. Não só estava perfurando os calcanhares terrivelmente dolorosos, mas o sangue escorria para seus corações.

A caminhada fatal foi outro horrível testemunho de tortura. O abdômen de uma vítima foi aberto e um pouco de intestino foi retirado. Então o torturador segurou os intestinos da vítima enquanto a vítima andava ao redor de uma árvore. Eventualmente, a totalidade do trato intestinal da vítima envolveria a árvore.

Quer fosse uma águia de sangue, carne pendurada ou uma caminhada fatal, os vikings sabiam como dar exemplos de seus inimigos.

Se esses métodos de tortura são verdadeiros, eles remontam a um tempo sangrento no passado da humanidade. Se eles são falsos, então os vikings sabiam espalhar o medo nos corações dos outros sem realmente ter que fazer muito.

.

20.2.19

POR QUE AS ESTÁTUAS GREGAS TINHAM UM PÊNIS TÃO MINÚSCULO?

Entenda a razão por trás da insólita anatomia das esculturas da Grécia Antiga.

Estátua grega Foto:Reprodução

Todo mundo que prestou atenção em um nu masculino clássico deve ter notado. Enquanto os músculos parecem tirados de um fisiculturista, uma certa pecinha fundamental da anatomia masculina parece meio... atrofiada. O que acontece?

As estátuas não são anormalmente desavantajadas - as partes estão em estado flácido e todo mundo sabe que isso não é nem sua forma final.

Um estudo sobre o tema mencionou que os modelos que posavam para as estátuas eram atletas durante ou após o exercício. Que faz o membro se encolher todo.

Mas, isso provavelmente era uma feliz coincidência para os gregos. Havia, sim, uma preferência por retratar o piupiu no lado mais curto da escala. Porque todas as estátuas gregas, ainda que realistas na anatomia, são também idealizadas. Elas não representam uma pessoa em particular, mas um deus/ser humano perfeito, composto das melhores partes de múltiplos modelos. O pênis minúsculo é uma escolha intencional. Mesmo com o poderoso Hércules.

E isso tem uma causa interessante. A explicação que se segue é da historiadora da arte Ellen Oredson.

Segundo ela, das razões de as estátuas estarem em seu eterno repouso invernal é porque uma ereção seria considerada cômica. Ainda hoje seria - um nu artístico passa a ser considerado pornográfico se o modelo parece muito feliz de ver o fotógrafo."Faz sentido que elas não tenham pênis grandes, porque isso seria considerado humorístico ou grotesco", afirma.

E, para demostrar, ela lembra que não é verdade que todas as estátuas gregaseram de candidatos ideais para clicar em spam. Temos, por exemplo: Escultura de PríapoReprodução

Escultura de PríapoReprodução

Este é Príapo, um deus condenado a ter uma ereção eterna, visto como amaldiçoado entre os gregos. Não era uma figura prezada na mitologia grega. "Príapo era um deus grego da fertilidade amaldiçoado por Hera com uma ereção permanente, feiura e uma mente suja", diz Ellen. "Era tão desprezado pelos outros deuses que foi botado para fora do Olimpo."

Príapo era deformado e ridículo. "Pênis pequenos eram mais valorizados culturalmente porque os grandes eram associados a características bem específicas: tolice, luxúria e feiura", diz Oredson.

Se uma pistola sexual calibre 45 era um símbolo do sexo puro e animal - bárbaro -, uma portátil (e descarregada) era, pelo contrário, atributo de um homem racional, inteligente - grego. E a racionalidade era uma das virtudes mais prezadas por eles. "O homem grego ideal era racional, intelectual e tinha uma aura de autoridade", diz Ellen. "Ele podia assim mesmo ter muito sexo, mas isso não tinha relação com o tamanho de seu pênis, e um pênis pequeno o permitia se manter friamente lógico."

Fábio Marton

SEIS MIL ANOS DE PÃO: QUAL SUA IMPORTÂNCIA PARA A HUMANIDADE?

Conheça passo a passo da evolução do pão e suas influências

Pão e seus ingredientes Foto:Pixabay

Há três mil anos, numa província egípcia próxima de Tebas, um grupo de operários trabalhava sob o sol forte em obras ordenadas pelo faraó Ramsés IX. Ao fim da jornada, aliviados e ansiosos, os trabalhadores esperam o salário pelo dia de labuta: três pães e duas canecas de cerveja. Mas a ração naquela tarde chegou diferente: gordura no lugar da mistura assada de farinha, água, sal e um pouco de fermento. Não deu outra: na manhã seguinte, recusaram-se a sair de casa. No registro do livro de pagamentos, a prova de uma das primeiras greves da História.

Um mês depois, a ração mais uma vez veio incompleta e os operários voltaram a cruzar os braços. Os grevistas foram protestar na capital, até serem atendidos, por ordem direta do governador. A falta de pão pode ter um duro efeito sobre qualquer patrão ou Estado - e, como se vê, há bastante tempo. Desde que ganhou espaço na dieta das famílias com base na receita inventada no Egito, por volta de 4000 a.C. Em Seis Mil Anos de Pão - A Civilização Humana através de Seu Principal Alimento, o escritor e historiador Heinrich Eduard Jacob revela a saga do pão de trigo, marcada por poucas mesas fartas e muitos períodos de fome e guerras.

Pão Egípcios cultivando e produzindo pão Wikimedia Commons

Egípcios cultivando e produzindo pão Wikimedia Commons

O intelectual judeu alemão, autor de 29 livros, sobrevivente da Primeira Guerra e perseguido pelo nazismo, foi preso em Viena, em março de 1938, e teve seus bens confiscados. Ficou cativo no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, até que um tio americano conseguisse libertá-lo, em 1939. Refugiou-se primeiro na Inglaterra e depois obteve asilo nos Estados Unidos. Lá escreveu Seis Mil Anos de Pão, publicado originalmente em 1944. Gravuras do antigo Egito são os rastros primordiais do pão. Os agricultores das margens férteis do Nilo conseguiram cultivar o trigo em safras regulares. Eles perceberam que, além de uma papa, o cereal fornecia uma massa que, levada ao forno, resultava num alimento saboroso e nutritivo. "Os cereais foram domesticados pelo homem no Egito e na Mesopotâmia na mesma época", afirma Pedro Paulo Funari, professor de arqueologia e história antiga da Unicamp, conhecedor da obra de Jacob. De acordo com o livro, o processo de levedura da massa, a fermentação, tardou algum tempo para ser dominado. Os egípcios perceberam que, se deixassem a massa "descansar" antes de assá-la, isso a fazia crescer e, se parte dela fosse acrescentada a outra massa, ela a faria crescer mais. "Tão logo isso aconteceu, os egípcios passaram a comer o pão assado com frutas como figos e tâmaras e, mais tarde, com azeite ou azeitonas, quando estabeleceram contatos com outros povos do Mediterrâneo, como os gregos", diz Funari.

"Não foi preciso muito tempo para que houvesse 50 variedades de pão. Assado, ele não tinha semelhança com nenhum dos ingredientes", escreve Jacob.

Até o fim do Novo Império (de 1550 a 1070 a.C.), os egípcios viviam quase isolados entre os desertos da Líbia, do Sinai e da Núbia (no atual Sudão). Nessa época, o pão já tinha o status de moeda. Esse isolamento foi rompido com as invasões dos hicsos, um povo de origem semita, e pelas guerras com oshititas (que habitavam a região da Turquia), o que gerou uma nova dinâmica para a cultura do trigo.

Rota

Os egípcios passaram a exportar seu excedente de produção para outros povos do Mediterrâneo pelas mãos de comerciantes fenícios. Foi dessa forma que os gregos (e toda a Europa, em seguida) conheceram o trigo e a arte de fermentar o pão.

Antes disso, os gregos comiam uma espécie de broa de cevada e uma bolacha de centeio. A chegada do trigo reservou ao cereal importado um papel de destaque em cerimônias ao culto de Deméter, "a mãe que faz crescer o povo" e de Dionísio, incorporado pelos romanos como Baco: o casamento perfeito entre pão e vinho.

Os judeus, sobretudo, atribuíram um significado sagrado a esse alimento - a Páscoa judaica tem raízes na comemoração da saída do Egito. No capítulo 13 do Êxodo, Moisés diz: "Recordai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa de servidão. Não se comerá pão fermentado. (...) Durante sete dias comer-se-ão pães ázimos, e no sétimo dia haverá uma festa em honra ao Senhor". Ele também proibiu que, nesse período, eles mantivessem em casa qualquer produto fermentado.

Historiadores interpretam a ordem para consumir o pão ázimo (sem fermento) como uma forma de diferenciação do pão egípcio. Jacob, porém, oferece outra hipótese e cita o mesmo costume de diversos povos nas oferendas às divindades. Ele lembra, por exemplo, que os sacerdotes de Júpiter, o deus supremo para os romanos, eram proibidos de usar farinam fermento imbutam, ou seja, farinha embebida em fermento.

O que civilizações tão diferentes tinham em comum? Consideravam o fermento "algo podre" e "impuro" para agradar aos deuses. O hábito de tornar alimentos sagrados era comum a vários povos da Antiguidade. Mais de mil anos depois da saída de Moisés do Egito, quando os judeus passavam fome para atender aos tributos romanos, Jesus Cristo repartiu o pão da Páscoa (em 27 d.C.) e o consagrou para bilhões de seguidores no futuro. Distribuiu os pedaços aos apóstolos como o "pão da vida", a transformação do alimento em sua própria carne.

Pão e circo Coliseu, Roma. Local onde aconteciam as disputas. Pão e circo. Wikimedia Commons

Coliseu, Roma. Local onde aconteciam as disputas. Pão e circo. Wikimedia Commons

"Foi nesse mundo do Império Romano que apareceu Jesus Cristo. Era um mundo de carência, de verdadeira fome, um mundo em que especuladores retinham os cereais e no qual o Estado e o imperador se serviam do pão para fins políticos, dando alimento a quem apoiasse o seu poder", diz o autor, referindo-se ainda à prática dos governantes de oferecer trigo e diversão, como as disputas entre gladiadores. Para alimentar a plebe, sucessivos dirigentes canalizaram todo o trigo do Egito e das províncias para Roma, deixando a população mediterrânea sem pão.

Os romanos herdaram dos gregos o gosto pelo pão e a adoração a Deméter, batizada como Ceres e incluída nos mistérios de Elêusis, único culto que concorria seriamente com o cristianismo nascente da época. Tão importantes que eram no cotidiano romano, o pão e o azeite tinham preço e estoque controlados pelo Estado. Entre tipos e formatos variados, como o panis testuatius, cozido num vaso de barro, o pão de Parta era considerado uma especialidade leve - a massa era deixada dentro da água durante muito tempo e só depois cozida. Registros apontam que, em 72 a.C., 40 mil romanos recebiam o cereal gratuitamente do Estado. Com Júlio César, esse número passou para 200 mil e seguiu crescendo. Mas toda essa estrutura ruiu entre os séculos 3 e 4, quando as províncias não puderam mais suportar o peso de Roma e sua estrutura corrupta e inflacionada. E os invasores bárbaros trouxeram um novo gosto alimentar: sopas de legumes, aveia e centeio, que levaram a civilização ocidental para a Idade Média do sabor. À época, boa parte da população adulta era desdentada e a sopa vinha bem a calhar.

Jacob afirma que, por cerca de mil anos, até quase o fim do medievo, os europeus comeram mal. Nas crises de abastecimento, até cascas de árvore eram misturadas a grãos de trigo nas moendas do cereal. A partir daí, o historiador conta como a humanidade teve de se virar em diferentes partes do planeta para alimentar a população. O milho e a batata encontradas na América pelos colonizadores se espalharam para a Europa, a China e a Arábia. Mas, segundo Jacob, a preferência pelo trigo parecia imbatível. "O pão era rico em calorias: 2,4 mil calorias por quilo." Além disso, era um alimento barato.

O livro é um clássico não apenas sobre o trigo mas também sobre a agricultura e as técnicas de produção e conservação de alimentos - essenciais ao avanço das civilizações. E, claro, cita a importância de exércitos bem alimentados em todas as guerras. Napoleão, por exemplo, alimentava suas tropas com "um pão fabricado com duas partes de trigo e uma de centeio", enquanto o restante da população francesa comia uma mistura de farelo de trigo que não matava a fome. Na Revolução Francesa, durante períodos de escassez do cereal, as mulheres foram ao Palácio de Versalhes e à Convenção de Paris exigir das autoridades o essencial. Conseguiram, em 1793, fazer valer uma lei (mesmo que por pouco tempo) que distribuía o pão gratuitamente. Só assim diminuíram os gritos nas ruas: "Queremos pão!" O mesmo apelo dos grevistas egípcios e de qualquer família (faminta ou não) até hoje.

36 curiosidades sobre o período de D. João VI

Retirado de http://exposicaomulheresreais.com.br/voce-sabia-modos/

1. Você sabia que os reis de Portugal, desde D. Sebastião, não eram coroados?

Ao assumir o trono, o rei de Portugal não era coroado, mas aclamado. Os monarcas não tinham permissão de usar a coroa. A interdição era um sinal de respeito a D. Sebastião, que reinou de 1577 a 1568, ano provável de sua morte. D. Sebastião desapareceu sem deixar vestígios numa batalha contra os mouros no Marrocos. Tinha 24 anos. Sua morte incerta criou em torno de seu nome o mito de que ele voltaria para governar. O retorno nunca ocorreu, e por isso D. Sebastião é chamado “o adormecido” ou “o encoberto”. Como não havia herdeiros, seu desaparecimento abriu uma batalha pela sucessão ao trono. Felipe II, da Espanha, saiu-se vitorioso e se tornou rei de Portugal. Após a dominação espanhola, em 1640, a coroa portuguesa afinal reconquistada foi oferecida a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do reino, e nunca mais veio a adornar a cabeça de reis e rainhas.

2. Você sabia que na África e no Rio de Janeiro havia reis negros?

Houve, desde os tempos de Afonso I, em Portugal, um processo de europeização do Reino do Congo, com objetivo de catequizar a população do território, que era fornecedor de mão-de-obra escrava. Com o passar do tempo, essa amizade forjada de portugueses com reis congoleses fez que alguns rituais da nobreza européia fossem absorvidos por parte dos africanos. A corte congolesa possuía, além do rei, um amplo aparato de governo, como os embaixadores que, por vezes, eram convidados para as cerimônias da realeza de Portugal. A tradição, transportada para o Brasil pelos escravos, ganhou forma no Rio de Janeiro com as cerimônias das congadas, em que os negros dramatizam o ritual de coroação de seus reis. Naquele tempo, era mais fácil ver uma coroa na cabeça de uma rainha negra e africana do que na cabeça de uma rainha branca e portuguesa.

3. Você sabia que ser chamado de “carioca” não era motivo de orgulho? Saiba mais sobre a origem desse chamamento.

A palavra “carioca” é de origem indígena e significa “casa de branco”, como registram os viajantes bávaros Spix e Martius, vindos com D. Leopoldina para o Rio de Janeiro de D. João. As “casas de branco”, às vezes construídas de pedra, eram usadas pelos portugueses como proteção contra o ataque de índios armados com flechas de fogo. Os cariocas da época se orgulhavam, como os de hoje, dessa denominação. Mas naquele tempo o termo tinha conotação pejorativa, fruto do preconceito de portugueses e brancos de outras províncias, que usavam a palavra “carioca” para designar como negros os habitantes do Rio. Atualmente o termo tem sentidos variados. Ao pedir “um carioca” no Brasil ou “uma carioca” em Portugal, por exemplo, saiba que o cafezinho vai vir um pouco mais fraco.

4. Você sabia que a proliferação de farmácias pela cidade vem desde os tempos da Corte de D. João no Rio de Janeiro?

Não se sabe se por falta de saúde ou por excesso de prudência da população, mas desde o tempo de D. João já havia uma grande quantidade de farmácias espalhadas nas esquinas do Rio de Janeiro. O inglês John Luccok, que fez no início do século XIX esta constatação, alertava para o fato de que muitas dessas boticas não possuíam profissionais da especialidade, uma vez que somente em 1809 foi criado na cidade o curso de Medicina. Nos estabelecimentos da época podiam-se encontrar ópio, rosa, sene, manacá, bálsamo católico e de copaíba, e água vienense, além de pomadas de todo tipo, principalmente a chamada “alvíssima”. Qualquer semelhança com os dias atuais seria mera coincidência?

5. Segura o rojão! Saiba de onde vem essa expressão.

O rojão é uma tira de tecido usada no baixo ventre para compor roupa de trabalho e, assim, sustentar o corpo para agüentar atividades que exigem força. Daí o dito popular “segurar o rojão”.

6. O que significava ser boçal no tempo de D. João?

Ser boçal, naquele tempo, era o oposto de ser ladino. O escravo boçal era o negro que acabava de chegar da África e, por isso, não tinha o domínio da língua portuguesa. Como ele só falava a língua africana, não era colocado para trabalhar nas casas dos seus senhores, onde se exigia um contato maior com a família branca. Na maioria das vezes, era mandado para a zona rural, para trabalhar na lavoura. Já então a palavra assumia o sentido pejorativo que tem hoje, uma vez que era usada para discriminar os escravos na hora da compra. A palavra “boçal” atualmente assume mais de um sentido. Continua a ser uma espécie de xingamento contra uma pessoa dita “estúpida” ou “tapada”, mas também pode significar algo “descomunal” e “imenso”.

7. Por que um ladino era valorizado no tempo de D. João?

Ser ladino, naquele tempo, era o oposto de ser boçal. Ladino era o escravo que vivia há mais tempo no Brasil ou que vinha de regiões da África onde se falava o português. Era dito, na época, como “mais civilizado”. As escravas e escravos ladinos eram os mais procurados nos mercados de escravos, porque podiam fazer trabalhos domésticos. Atualmente a palavra qualifica um indivíduo esperto e inteligente.

8. Maria d’Angola, Ana do Congo: por que tantas escravas tinham nomes como estes?

As escravas no tempo de D. João, com raras exceções, não tinham nomes nem sobrenomes africanos. Quem as vendia ou quem as comprava não estava interessado em saber quem realmente eram estas mulheres. Seus nomes eram trocados assim que chegavam no Brasil, para facilitar a comercialização. Então era mais fácil dar a ela um nome português e um sobrenome que indicasse o lugar de onde vinha. Por isso proliferavam-se pela cidade nomes como Maria d’Angola e Ana do Congo.

9. O que era “Maneiro”?

“Maneiro” já virou gíria de carioca. Quando se pretende qualificar algo como bom, bonito ou competente, esta palavra pode ser a primeira opção dos jovens que com freqüência utilizam o vocabulário mais informal. Mas em Portugal, desde o início das navegações transoceânicas, o adjetivo era utilizado pelos navegadores para qualificar uma embarcação como sendo maleável ou manobrável.

10. “Dar uma passadinha rápida”: conheça as semelhanças entre o hábito carioca das visitas apressadas e a preocupação das mulheres do tempo da Corte de economizar no aluguel das cadeirinhas de passeio.

As mulheres das camadas médias do Rio de Janeiro saíam muito pouco às ruas, e eram vistas, volta e meia, envoltas em mantilhas negras, principalmente antes da chegada da família real. No entanto, os passeios não eram limitados somente por uma questão moral, muitas vezes era a falta de dinheiro que os impedia. As senhoras tinham de sair acompanhadas de suas escravas e ainda por cima alugar as famosas “cadeirinhas”. Este aluguel era bastante caro e, no tempo da Corte, estava em franca expansão. Resultado: uma senhora deveria aproveitar o dia desse aluguel para fazer visita a todas as suas amigas e parentes. Os viajantes que por aqui passaram dizem ter visto mulheres distintas fazerem mais de 15 visitas num só dia.

11. Conheça a origem da palavra “carimbo”.

A palavra “carimbo” tem origem no termo africano “rimbu”, que significa “marca”. No Brasil a palavra designava o processo pelo qual os senhores marcavam a ferro em brasa os seus escravos. Pelas imagens da época, é possível perceber alguns destes sinais, que poderiam servir como identificação de propriedade, como é feito com animais, ou como forma de castigo ordenado pelo seu senhor.

12. Conheça a origem da palavra “banguela”.

Hoje nós chamamos “banguela” o indivíduo que não possui dentes na parte frontal da boca. Mas este termo, na verdade, nomeia as pessoas oriundas de Benguela, porto em Angola de onde saíram vários navios negreiros destinados ao Brasil. A etnia negra oriunda dessa região era conhecida pelo hábito de arrancar os dentes da frente.

13. Quitanda em quimbundo: conheça a origem africana desta e de outras palavras.

Você já passou pela rua da Quitanda no Rio de Janeiro? A rua adotou este nome porque vários tipos de comércio se desenvolveram ali, muitos deles liderados por negros ou negras, libertos ou não. O termo “quitanda” deriva de “kitanda”, utilizado pelos povos de origem banto, principalmente de Luanda, atual capital da Angola, para designar a prática comercial de vender produtos em tabuleiros e bancas, como hoje se faz nas feiras livres espalhadas pelo Brasil.

14. Saiba de que costa vem o pano-da-costa.

O pano-da-costa é uma peça fundamental da indumentária da mulher negra desde antes da chegada da família real. Com este tecido, que pendia sobre os ombros até a altura do umbigo, a escrava resgatava sua origem, demonstrava sua força perante seu senhor e, por outro lado, enfeitava e dava cor às roupas simples que usava. Contudo este tecido não é pano-da-costa porque fica nas costas das negras, e sim por ser procedente de um lugar específico da costa africana, chamado costa da Mina, no Golfo da Guiné. Assim como este tecido, havia vários outros produtos oriundos desta costa, como a pimenta, a palha e o sabão.

15. Saiba o que os escravos negros entendiam por “quilombo”.

A palavra “quilombo” tem origem africana não apenas porque designa o lugar de refúgio dos escravos fugitivos. Em regiões do atual Congo e Angola, desde o século XV e XVI, “kilombo” se referia aos arraiais militares existentes nestes territórios para abrigar grupos étnicos identificados como guerreiros, como os jagas, por exemplo, que foram quase totalmente subjugados pelos portugueses.

16. As cores das bandeiras brasileiras.

Há vários mitos em torno da bandeira do Brasil. A bandeira do império já trazia as cores verde e amarela, mas o verde não representava as matas nem o amarelo o ouro; muito diferente disso, as cores guardavam mais referências do mundo europeu do que do tropical. A bandeira foi desenhada pelo francês Jean-Baptiste Debret, que também trouxe para o desenho os estandartes das legiões de Napoleão Bonaparte – o imperador francês que invadiu Portugal e obrigou a família real a vir para o Brasil. O verde foi utilizado por alguns reis da dinastia Bragança, desde Nuno Álvares Pereira, e teria sido escolhido por D. Pedro I para representar sua Casa imperial. O amarelo ouro, por sua vez, era cor da família imperial da Áustria, da Casa Habsburgo, de origem da esposa de D. Pedro I, D. Leopoldina.

17. Você sabia que negros libertos possuíam escravos?

Vários viajantes em visita ao Rio de Janeiro no início do século XIX relatam que muitos escravos, após comprarem ou receberem a alforria, compravam outros escravos. Os prussianos Theodor Von Leithold e F. Ludwig Von Rango, por exemplo, afirmam que, devido ao aumento na demanda pelo serviço de lavagem de roupas, as lavadeiras compravam mais escravas para poder dar conta do serviço. Com a chegada da corte ao Brasil, houve um assustador crescimento do número de escravos, que, segundo o inglês Luccok, pode ter aumentado perto de 200%.

18. Você sabia que escravos não podiam usar sapatos?

Calçar sapatos era um distintivo de classe na sociedade brasileira colonial: as brancas e as negras libertas podiam usá-los; as escravas, não. Leis suntuárias proibiam o uso de sapato pelos escravos. No entanto, ao se analisar as imagens desenhadas por Carlos Julião, publicadas no livro Riscos iluminados de figurinhas de brancos e negros nos usos do Rio de Janeiro e do Serro do Frio, é fácil identificar escravas de sapatos, ou melhor, de chinelinhas. As mucamas, que trabalhavam nas casas de pessoas mais ricas, andavam tão bem arrumadas quanto as suas senhoras, e ostentavam roupas, jóias em ouro e sapatos com ou sem fivelas.

19. Por que os escravos comiam terra?

Os escravos utilizavam a geofagia – ato de comer terra – para se enfraquecer e, em seguida, morrer. Era uma forma de suicídio. A depressão causada pelo degredo dos africanos para as terras americanas chegava a tal ponto que o escravo tentava, por meio desse ato extremo, libertar-se dessa condição. Vários tipos de castigos físicos eram infligidos aos escravos que tentavam o suicídio com a prática de comer terra: um deles era a utilização de máscaras de ferro, para impedir a ingestão.

20. Você sabia que, desde os tempos de D. João IV, todos os primogênitos da família Bragança morriam antes de chegarem a ser reis? Saiba como essa história começou.

A tradição conta que certo dia D. João IV (1604-1656) teria rechaçado a pontapés um franciscano maltrapilho que vinha pedir esmola. Em resposta, o frade rogou-lhe uma praga, dizendo que nunca mais um primogênito Bragança viveria o bastante para chegar a rei. Lenda ou não, a predição confirmou-se ao longo da história. O primogênito do próprio D. João IV, Teodósio, morreu aos 19 anos, e foi o segundo filho do rei que chegou ao trono. Atingindo todas as gerações seguintes, a maldição dos Bragança não poupou o primeiro filho de D. Maria I, D. José, morto antes de herdar o reino. Seu irmão mais novo seria aclamado, no Brasil, como rei D. João VI, mas seu primeiro filho com D. Carlota também viveu pouco: Antonio morreu aos 6 anos, fazendo de D. Pedro o sucessor. Consta que, para reverter a maldição, D. João e D. Pedro visitavam os franciscanos uma vez ao ano, mas mesmo assim o primogênito de D. Leopoldina, D. Miguel de Bragança, morreria ainda na infância, deixando a coroa imperial para o caçula, futuro D. Pedro II.

21. D. João, um rei negro? Saiba como o monarca foi descrito pela embaixatriz francesa em Portugal.

As Memórias de Laure Junot, esposa do general Junot, embaixador francês em Portugal em 1805, registram suas impressões acerca da família Bragança após a primeira visita à Corte. Seu famoso retrato de D. Carlota parece referir-se não a uma mulher apenas feia, mas a uma rara monstruosidade. Menos conhecido é o relato da figura de D. João, assim descrito: “Mal pude conter o riso ao vê-lo, gordo, com pernas grossas, a enorme cabeça coberta com uma cabeleira de negro, que, aliás, combinava com seus lábios grossos, seu nariz africano e sua cor de pele.” É estranho pensar em D. João, rei branco no Brasil dos escravos, como rei negro na Europa de Napoleão. O preconceito, como sempre, tinha razão política: a difamação da realeza lusa preparava a campanha de legitimação da invasão francesa a Portugal, comandada pelo mesmo general Junot dois anos após a embaixada.

22. Você sabia que a única coisa a que as princesas tinham direito no casamento era uma mesada para os alfinetes? Saiba como eram feitos os contratos nupciais.

“Alfinetes” era o nome dado à quantia, reservada por contrato antenupcial, de que a mulher casada podia dispor. A designação era aplicada também aos contratos de casamento entre Casas Reais, como o que celebrou o noivado de D. Leopoldina com D. Pedro. Na época, todo o dinheiro de um casal era administrado pelo marido. O nome “alfinetes”, que lembra “miudeza”, sugeria que a mulher não tinha despesas sérias, mas isso não significa que todas gastassem dinheiro com enxoval: os “alfinetes” de D. Leopoldina, por exemplo, serviam para encomendar livros de mineralogia na Europa.

23. Você sabia que ser maria-vai-com-as-outras podia significar andar na companhia da realeza? Saiba como surgiu essa expressão.

Conta-se que a doença mental de D. Maria I obrigava-a a viver quase sempre reclusa, só saindo acompanhada das damas de seu serviço. Por isso, sempre que a via cercada de acompanhantes, a gente da cidade falava “Lá vai a Maria com as outras”.

24. Casulos de bichos-da-seda para decorar um grande salão de uma princesa? Conheça um pouco mais sobre esse gosto peculiar de D. Carlota Joaquina.

Os biógrafos contam que, durante seu exílio na Quinta do Ramalhão, D. Carlota Joaquina decorou uma das salas do palácio com centenas de casulos de bichos-da-seda. A princesa adorava vestir-se com esse tecido, mas não era da sua coleção de lagartas que tirava a matéria-prima de seus trajes. Na época, esse gosto não chegava a ser uma extravagância, como hoje se poderia supor: a criação doméstica de bichos-da-seda estava na moda, e D. Carlota, sensível às novas tendências, não podia deixar de ter a sua.

25. Uma anã negra paparicada por uma rainha: saiba quem foi D. Rosa.

Era tido por costume original da realeza ibérica empregar anões no serviço particular da família real. Na Corte portuguesa do final do séc. XVIII, uma dessas pequenas personagens gozava de um prestígio digno de nobreza: D. Rosa, a anã negra favorita de D. Maria I. Um viajante inglês, certa vez convidado para um sarau em companhia da rainha e seus filhos, conta ter visto D. Rosa encostada a uma porta, vestindo uma saia de amazona escarlate e namoriscando à distância um belo mouro, criado do Marquês de Marialva. Influente nos mexericos da Corte, D. Rosa conseguiu ganhar a simpatia até mesmo da mais temperamental das princesas: D. Carlota Joaquina costumava cobri-la de mimos.

26. Chá cultivado por mãos pagãs: conheça mais sobre a colônia de chineses que se instalou no Rio de Janeiro no tempo de D. João.

Antes da vinda de D. João, já havia chineses no Rio, e mesmo algumas lojas de chá, mas foi em 1810, dois anos após sua chegada, que se pensou em introduzir o cultivo dessa planta para aproveitamento econômico. Para assegurar o florescimento da nova cultura, o conde de Linhares, ministro real, patrocinou a imigração de centenas de agricultores do interior da China, onde Portugal tinha possessões coloniais. Foi provavelmente a primeira colônia asiática a se fixar no Novo Mundo. Como não eram batizados e não professavam fé cristã, os chineses eram chamados “pagãos”, como os índios. As plantações ocuparam áreas do Jardim Botânico e da fazenda real em Santa Cruz, mas, segundo consta, as mudas não se adaptaram ao clima. E, de fato, o hábito de tomar chá não emplacou entre os cariocas, que elegeram como bebida de sua preferência o infalível cafezinho.

27. Você sabia que os piores inimigos dos piolhos, na Lisboa do tempo de D. Maria I, eram os macacos? Saiba como primatas amestrados se tornaram exímios catadores desses parasitas.

Alguns viajantes descreviam Lisboa como uma cidade sem beleza, suja, cheia de cachorros sem dono perambulando nas ruas. Muitos diziam que a população sofria também com surtos de piolho. Era então comum encontrar em locais públicos homens e mulheres catando esses parasitas nas cabeças uns dos outros. Mas, afora a alternativa drástica de raspar a cabeça, adotara-se então uma solução inusitada para combater a infestação: macacos foram amestrados na arte de apanhar piolho. Esperando livrarem-se da coceira, cidadãos aflitos deitavam a cabeça no colo desses primatas bem treinados, cujos serviços eram alugados por hora junto aos comerciantes oportunistas da época.

28. Você sabia que, no tempo de D. João no Rio de Janeiro, Perereca era nome de padre. Saiba um pouco sobre a história do maior cronista da Corte joanina na capital da colônia.

O verdadeiro nome do Padre Perereca era Luiz Gonçalves dos Santos. O apelido, um tanto maldoso para um padre, foi dado pelos cariocas em razão da semelhança física existente entre o anfíbio e o clérigo, magro de corpo e com olhos esbugalhados. Perereca nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1767, e viveu até os 77 anos de idade. Na sua obra “Memórias para servir à história do Reino do Brasil”, descreveu, como testemunha ocular da época, o episódio da chegada da Família Real e todas as mudanças ocorridas na paisagem urbana da cidade que, a partir de então, seria a sede do Império Português.

29. Você sabia que D.José, pai de D. Maria I, se mudou com a família real para uma barraca de madeira e pano? Saiba um pouco sobre a história do terremoto de Lisboa.

Anos antes de ser rainha, D. Maria I testemunhou um fato marcante da história de Portugal: o terremoto que arrasou Lisboa em novembro 1755. A família real sobreviveu porque, na hora catástrofe, estava numa área afastada da capital, em Belém. Mas o Palácio Real, residência oficial do monarca, desmoronou com os tremores de terra e com as ondas gigantes que invadiram a margem do Tejo. A princesa, então com 21 anos, em companhia de toda a família, teve então de se mudar para uma grande barraca, erguida às pressas para alojar a realeza. Seu pai, D. José, impressionado com os estragos no antigo Palácio, mandou fazê-la de madeira e pano, supondo que assim não correria riscos em caso de terremoto. Anos depois, porém, a Real Barraca, como ficou conhecida, foi destruída por um incêndio.

30. Esqui e lareira no calor do Rio de Janeiro? Saiba como foram os primeiros meses da abertura dos portos às nações amigas, em 1808.

A primeira providência do príncipe regente D. João, assim que chegou a Salvador em janeiro de 1808, foi decretar a Abertura dos Portos às Nações Amigas. O decreto autorizava a importação de bens industrializados de outros países, uma liberdade antes proibida pelo pacto colonial, que submetia o comércio Brasil à sua metrópole Portugal. A Inglaterra, aliada do príncipe, foi especialmente beneficiada, pois passou a contar com taxas alfandegárias diferenciadas. Mas, nos primeiros tempos, ignorando o clima dos trópicos e entusiasmados com os lucros fáceis, os comerciantes britânicos trouxeram para cá produtos pouco compatíveis com as necessidades da população: esquis, equipamentos de lareira e casacos pesados atulharam os estoques, até serem mandados de volta para a Europa ou serem vendidos, a preços baixos, para os poucos brasileiros que tinham dinheiro em caixa.

31. Você sabia que, ao chegar ao Rio, a comitiva da Família Real se dividiu entre o Convento e a Cadeia? Saiba que soluções foram improvisadas para acomodar a Corte imigrada.

Após receber a notícia de que o príncipe desembarcaria no Rio de Janeiro, o conde dos Arcos, então vice-rei da colônia, mandou desocupar às pressas o Paço, onde funcionavam o Tribunal da Relação e a Casa da Moeda, e onde ele próprio tinha a sua residência. Como, porém, foi avisado de que a comitiva de criados da família real era muito mais numerosa do que imaginara, o conde determinou que o Convento do Carmo e a Cadeia, dois edifícios vizinhos do Paço, fossem também esvaziados e reformados para acolher a multidão dos recém-chegados.

32. Você sabia que o cabelo da moda na Corte de D. Maria em Lisboa era uma gaforinha? Conheça a origem desse penteado.

Se alguém falar que seu cabelo parece uma gaforina, é bem provável que não esteja fazendo um elogio. “Gaforina” significa, hoje, cabelo desgrenhado, cheio, com topete. Antigamente, no entanto, era assim o cabelo das pessoas que queriam parece elegantes. Quem lançou a moda em Portugal foi Isabel Gafforini, cantora lírica italiana que fez sucesso por lá no início do século XIX. Seu sobrenome deu origem à palavra “gaforina”, usada para designar um penteado parecido com o seu: alto, atopetado, com grenhas dos lados. De início a novidade não agradava ao gosto das mulheres, mas, depois, foi sendo copiada por elas. Até a rainha de Portugal, D. Maria I, adotou o estilo por uns tempos.

33. Você sabia que o nome da cidade do Rio de Janeiro nasceu de um erro de observação dos marinheiros portugueses? Saiba por que essa confusão existiu.

Quando, no século início do século XVI, os primeiros navegantes portugueses entraram na Guanabara, acharam que estavam atravessando um rio, e não uma baía. Como era então o mês de janeiro, batizaram a baía de “Rio de Janeiro”. Anos mais tarde, em 1565, Estácio de Sá juntou, a essa antiga denominação, o nome do rei de Portugal na época para dar nome à cidade que havia fundado: “São Sebastião do Rio de Janeiro”.

34. Por que os nobres eram chamados fidalgos? Saiba por que essa expressão designava os homens bem acomodados na vida.

No tempo dos reis e rainhas, a família real vivia rodeada de pessoas que faziam a corte. Para acumular privilégios, os nobres, como eram conhecidas as pessoas, procuravam mostrar-se úteis ao rei, ora ajudando-o na administração do Estado, ora bajulando seus filhos e preferidos. Ser ministro era então tão importante quanto ser mordomo do monarca, e às vezes essas funções se confundiam: o mesmo duque ou marquês que assinava em nome do rei um importante pacto de comércio era quem o ajudava a mudar de camisa ou lavar as costas. Essa nobreza era escolhida entre os donos de terra e os homens com dinheiro, e, como seus títulos eram hereditários, passando de pais para filhos, os nobres eram conhecidos também por “fidalgos”, forma abreviada da expressão “filhos-de-algo”, que determinava a condição dos sujeitos bem nascidos.

35. Quem vai pagar o pato? Saiba de onde vem essa expressão.

Muitos brasileiros devem imaginar que a expressão “pagar o pato” tem relação direta com a ave desse nome. Mas, na verdade, esse termo é derivado de uma expressão originalmente portuguesa, “pagar o pacto”. Tentando imitar esse modo de dizer, o brasileiro, não se sabe quando, deixou de pronunciar a letra “c”, e esse uso consagrou na fala e na escrita a forma “pagar o pato”. A expressão, aplicada a qualquer dívida ou negócio, acabou ficando engraçada, a não ser quando se trata de comprar um pato: aí, é claro, ela tem aplicação literal.

36. Você sabia que o hábito inglês de tomar chá foi introduzido por uma rainha portuguesa na Inglaterra? Conheça um pouco sobre a vida de D. Catarina de Bragança.

O hábito de tomar o chá às 5 horas da tarde é mundialmente conhecido como um costume inglês, mas já era familiar entre os portugueses da época da princesa D. Catarina de Bragança. A expansão marítima em direção ao oriente fez os portugueses entrarem em contato com o chá, principalmente através dos chineses. Em 1662, quando D. Catarina foi recebida pela Corte inglesa por ocasião de seu casamento com o então rei da Inglaterra D. Carlos II, ela levou na bagagem ervas e porcelanas originais da China e, assim, ensinou aos britânicos a preparar e a apreciar o chá. O casamento trouxe muitas vantagens comerciais para a Inglaterra; mas o costume de tomar chá, talvez o mais característico da sua cultura, ela importou de Portugal.